当サイトの一部に広告を含みます。

配偶者が亡くなった後に直面するさまざまな手続きや、相続に関する重要なポイントについては、多くの人にとっては初めての経験であり、どこから手をつけてよいか分からないことが多いものです。

この記事では、配偶者が亡くなった場合に考慮すべき重要な手続きや、相続税の申告、生活資金の確保方法など、具体的な対策について解説します。これらの手続きをしっかりと理解し、スムーズに進めるための情報を提供します。

配偶者亡き後に考慮すべき点

配偶者が亡くなった場合、以下の手続きが必要です。

- 遺言書の確認

- 相続人調査

- 相続財産(遺産)調査

- 遺産分割協議

- 相続税の申告・納付

- 遺産の承継手続き

1.遺言書の確認

遺言書の有無について、故人の生活導線内の他、公証役場と法務局に有無を確認します。

①公証役場への確認方法

故人が公正証書遺言書を作成している場合、公証役場に対し、遺言検索の申出を行います。申出の際は、以下の書類が必要です。

- 遺言者が死亡した事を証明する書類(除籍謄本等)

- 遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本

- 申出人の本人確認書類

【関連リンク】公証役場一覧(日本公証人連合会)

②法務局への確認方法

ご自身で作成される遺言書を「自筆証書遺言書」といいますが、法務局では、これを預かるサービスを有償で提供しています。故人が自筆証書遺言書保管制度を利用していたかどうかについて、以下の流れで確認することができます。

- 最寄りの遺言書保管場所を確認する

👉【関連リンク】07 管轄/遺言書保管所一覧 - 遺言書保管事実証明書の交付請書を作成する

- 交付請求の予約をする

- 遺言書保管所に交付請求をする

- 証明書を受け取る

遺言書保管事実証明書の交付請求書の様式は、法務省ホームページよりダウンロードできます。👉【関連リンク】06 申請書/届出書/請求書等(自筆証書遺言書保管制度)

遺言書保管所への交付請求について

遺言書保管所への交付請求は、窓口と郵送のいずれかで行うことができます。窓口の場合、事前予約が必要ですので、最寄りの遺言書保管所までご連絡ください。

請求時に必要な書類は以下の通りです。

| 書類名 | 概要 | |

|---|---|---|

| ☐ | 遺言者が死亡したことを確認できる書類 | 戸籍(除籍)謄本の原本 |

| ☐ | 請求者の住民票の写し | コピーした書面に「原本に相違ない」と記載し、その横に請求者本人が記名します |

| ☐ | 遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本 | 請求者が相続人の場合 |

| ☐ | 法人の代表者事項証明書 | 請求者が法人の場合 |

| ☐ | 戸籍謄本 (親権者、未成年後見人) | 請求者が法定代理人の場合 |

| ☐ | 登記事項証明書 (成年後見人等) | |

| ☐ | 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード等 |

| ☐ | 手数料 | 証明書1通につき800円 収入印紙で納付 |

| ☐ | 返信用封筒と切手 | 証明書を郵送で受領する場合 |

2.相続人調査

法定相続人を調べるには、故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、原戸籍)謄本を取得する必要があります。具体的な調査方法は、以下の通りです。

- 故人の除籍謄本を取得

- 除籍謄本から過去の戸籍を辿る

- 相続人の特定

大前提として、地道に戸籍謄本を追いかけることになりますが、故人が遠方に住んでいたような場合には、そちらの市区町村役所に郵便小為替を同封する方法で書類を取り寄せることが可能です。

さらにくわしく知りたい方は、「法定相続人に該当する人と順位、相続割合を解説」をご覧ください。

①故人の除籍謄本を取得

相続人調査の第一歩は、故人の本籍地の市区町村役所での除籍謄本の取得から始まります。本籍地がわからない場合、故人の住民票を取得することで、本籍地を確認することができます。

②除籍謄本から過去の戸籍を辿る

故人の除籍謄本には、ほとんどの場合、改製原戸籍が存在します。そのため、改製原戸籍を取得し、直前の戸籍謄本を取得する作業を故人の出生まで繰り返します。

ちなみに、故人の出生が記載されているのは、通常、故人のご両親のいずれかの戸籍謄本となります。年長の方ですと、古くは明治時代まで遡る必要があり、難易度は高いといえます。

③相続人の特定

故人の出生が記載された戸籍謄本まで取得したら、すべての戸籍謄本から相続人を特定します。特に注意したいのは、過去に婚姻していた相手との間に子はいないか、または認知している子や、養子縁組している子の存在です。

相続人調査で取得する戸籍書類の種類

相続調査では、一般的に、以下の戸籍書類を取得することになります。

| ☐ | 戸籍謄本 (現在戸籍) | 横書き 現在の戸籍情報を記載するもの |

| ☐ | 除籍謄本 | 縦書き 婚姻や転籍、死亡等により戸籍に記載された人がいなくなった後の戸籍 |

| ☐ | 改製原戸籍 | 縦書き 1994年までの主流で、手書きにて戸籍情報を記載したもの |

「謄本」と「抄本」で迷ったときは、「謄本」を取得しましょう!

3.相続財産(遺産)調査

相続人調査と並行し、遺産調査を行います。遺産調査では、故人の名義に属しているもののほか、自宅内にある私物やデジタル遺品まで広く含みます。

デジタル遺品については、「デジタル遺品の整理と相続方法:スマホ・パソコンの取り扱いガイド」をご覧ください。

相続税の課税対象となる財産

遺産に含まれるものは、ほとんどが相続税の課税対象となりますが、以下に例を挙げます。

- 現金、預貯金

- 土地、建物

- 株式(上場、非上場を問わない)

- 投資信託

- 公社債

- 生命保険の死亡保険金

- 死亡退職金

- 事業用財産

- 貸付金や未収金

- 自動車やバイク

- 金地金

- 書画骨董

- 電話加入権

- ゴルフ会員権

- 家庭用財産

- 海外資産

- 亡くなる前3年以内の贈与 など

これらの財産に価格がはっきりしないものがある場合、相続税の申告要否を検討するため、すべて評価しなければなりません。また、遺産には負債も含まれる点に注意しましょう。

【関連記事】相続税の課税対象・控除を徹底解説!税額計算のポイント

4.遺産分割協議

以下に該当する場合、遺産分割協議が必要です。

- 遺言書がなく、相続人が2人以上いる場合で、法定相続分での分割を望まない場合

- 遺言書はあるが、それと異なる分割方法を選択したい場合

- 遺言書はあるが、記載されていない財産が見つかった場合

- 遺言書はあるが、一部の相続人等に大きく偏った分割方法が指定されている場合 など

遺産分割協議とは、だれが、なにを、どのくらいの割合で遺産を承継するかを話し合うことをいいます。この協議にはすべての相続人が参加しなければならないだけでなく、全員が合意に至らぬうちに強引に進めると無効の扱いを受けるおそれがありますので注意してください。

5.相続税の申告・納付

遺産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合、故人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告・納税をしなければなりません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」にて算出します。

この期限内に遺産分割協議が調わない場合でも、相続税の申告が必要な場合には手続きをとらなければなりません。この場合、実際に遺産分割協議が調った後に更生・修正申告を行い、差額を調整することになります。

【関連記事】相続税の申告・納付の手続きガイド:必要な期限と手続きについて徹底解説

6.遺産の承継手続き

協議で合意した内容を書面にした「遺産分割協議書」を基に、各機関において、名義変更や解約手続きを行います。

【関連記事】遺産分割協議書を自分で作成するための完全ガイド!基本のステップと注意点

相続人がいない場合の配偶者の相続権

仮に、配偶者以外の相続人がいない場合には、配偶者が故人の遺産をすべて相続することになります。しかし、ご夫婦の他に両親や兄弟姉妹がいらっしゃる場合には、その方たちと以下の割合にて相続することになります。

1.法定相続割合

| 故人との関係性 | 配偶者 | 直系尊属 (父母、祖父母など) | 兄弟姉妹 |

|---|---|---|---|

| 配偶者 | 1 | ー | ー |

| 直系尊属 (父母、祖父母など) | 3分の2 | 3分の1 | ー |

| 兄弟姉妹 | 4分の3 | ー | 4分の1 |

たとえば、故人Aさんに配偶者Bさん、父Cさん、兄Dさんがいる場合。相続人となるのは、BさんとCさんです。この場合の相続割合は、Bさんが3分の2、Cさんが3分の1となります。

一方、故人より先にCさんが亡くなっていた場合、相続人はBさんとDさんです。この場合の相続割合は、Bさんが4分の3、Dさんが4分の1となります。

配偶者亡き後の生活について

1.年金の受取り

配偶者が亡くなった場合、以下の年金を受け取ることができる可能性があります。

- 遺族基礎年金

- 遺族厚生年金

①遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、故人が厚生年金保険に加入していた場合に、その人により生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。

遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金が受給できるのは、以下のいずれかを満たす方が死亡した場合です。

- 厚生年金の被保険者期間中に死亡した場合※¹

- 厚生年金の被保険者期間中にかかった病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡した場合※¹

- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡した場合

- 老齢厚生年金の受給中に死亡した場合※²

- 老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡した場合※²

※¹ 死亡日の前日までに、故人が保険料を支払った期間(保険料免除期間を含む)が国民年金の加入期間の3分の2以上の場合に限ります。ただし、故人が65歳未満だった場合、死亡日の前日において、直近1年間に保険料の未納がなければ良いというルールが適用されます。

※² 保険料納付機関、保険料免除期間および合算対象期間を合わせた期間が25年以上あることが条件です。つまり、故人が年金保険料を25年以上納めていた場合、特別な取り扱いがあるということですね。

受給対象者

遺族厚生年金の受給者には、配偶者が含まれますが、お子さんがいらっしゃらない30歳未満の妻の場合、受給期間は5年間となります。また、お子さんのいない夫の場合、55歳以上でなければ受給することができないだけでなく、受給開始じゃ60歳からとなる点に注意しましょう。

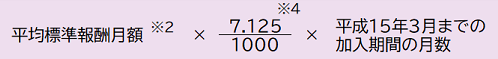

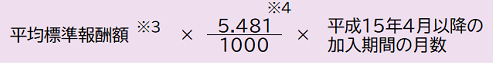

遺族厚生年金の額

遺族厚生年金の年金額は、原則、故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。報酬比例部分とは、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まり、「報酬比例部分=A+B」にて算出することができます。

A:平成15年3月以前の加入期間

B:平成15年4月以降の加入期間

上記に加え、以下の金額が加算されるケースもあります。

| ☐ | 中高齢寡婦加算 | 次に該当する妻が受ける場合、40~65歳になるまでの間、623,800円/年額 が加算される ①夫が亡くなった時とき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻 |

| ☐ | 経過的寡婦加算 | 次のいずれかに該当する場合、遺族厚生年金に加算される ・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき ・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき |

2.生命保険金の受取り

故人が生命保険に加入していた場合、遺族はその保険金を受け取ることができる場合が多いです。保険金の受取り手続きは契約会社により異なりますが、一般的には、故人の死亡証明書をもって保険会社に連絡し、必要書類を提出します。

遺産分割協議の際、生命保険金は分割の対象外ですが、生命保険金の基礎控除額を超えている場合には、相続税の課税対象には含まれる点に注意しましょう。

①生命保険の基礎控除額

生命保険の基礎控除額は、「500万円×法定相続人の数」にて算出します。

3.住居と生活資金について

配偶者が亡くなった場合、住居や生活資金について考える必要があります。

①住居について

故人が今の住まいの名義人になっている場合、特に住宅ローンが残っている場合は返済計画が課題となります。残された配偶者がローンの支払いを継続するか、または住居を売却し、新居に移るかを検討することとなります。賃貸の場合も、賃貸契約の名義変更や、転居等の手続きが必要となります。

持ち家の場合に使える特例

故人名義の建物が存在する土地に対し、相続税の計算上、評価額を80%まで減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。配偶者が土地・家屋を相続する場合には無条件で適用されるため、相続税の申告時に所定の手続きをとりましょう。

【関連記事】「小規模宅地等の特例」適用要件、注意点を解説

家の名義変更手続き

自宅を相続した場合、所有権変更の手続きが必要です。これを「相続登記」といい、下記の書類を法務局に提出して行います。

- 登記申請書

- 遺産分割協議書

- 故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑登録証明書

- 家を相続する方の住民票

- 家の固定資産税評価証明書

- 登録免許税

登録免許税は、登記にかかる手数料で、「家の固定資産税×1,000分の4」の金額を収入印紙で納める必要があります。

【関連記事】相続登記の流れ、必要書類、注意点を解説

②生活資金

故人が亡くなることにより、収入が減るケースも多く、遺族年金や生命保険金、預貯金などで生活資金をまかなうことになります。万が一、こうした蓄えがなく、今日に明日の食事にも困るような場合には、日雇いの仕事や遺産の売却を検討する必要があります。

自治体により、シェルターや食料等の提供が受けられるところもありますので、お住まいの市区町村役所までご相談ください。

【関連記事】老後2,000万円って本当?あなたの場合を計算してみよう

生前にできる対策

ここでは、生前にできる対策について、特に生前贈与や信託、生命保険を使った相続対策について解説します。

1.生前贈与

生前贈与とは、自分が生きているうちに財産を他人に贈与する方法です。

①贈与税の基礎控除

一般的に、生前贈与を受ける受贈者は贈与税を支払う必要がありますが、年間110万円の贈与については非課税です。そのため、毎年少しずつ贈与を行うことで、相続時の財産を減らし、相続税の負担を減らす方法があります。

②贈与税の特例

直系尊属からの贈与について、一定要件を満たす場合に、住宅取得資金や教育資金の一括贈与等が非課税となる特例があります。これらの特例を活用し、さらなる節税を目指しましょう。

【関連記事】生前贈与の非課税枠、注意点を解説

③贈与の注意点

贈与を活用する場合、金額や方法に気を付けなければ贈与税がかかる可能性が高く、中長期的な計画を立ててから行うことをお勧めします。

2.信託

生前に行う信託は、自分が生きているあいだに財産を信頼できる人に託し、指定した相手に財産を渡す仕組みをいいます。

| 信託のメリット | 財産管理の準備 | 信託の活用により、すぐに財産を管理・運用できるよう事前に仕組みを作ることができるため、認知症対策にも○ |

| 遺言より柔軟性がある | 遺言書のように死後に効力を生ずるわけではなく、また、厳格なルールが設けられているわけでもないので自由度が高い | |

| 遺産分割がスムーズになる | 信託財産は遺産分割の対象とならず、トラブル回避にも有効 | |

| 信託のデメリット | 費用がかかる | 信託財産を託す際、贈与税がかかる可能性が高く、一定の費用がかかる |

| 専門的な知識が不可欠 | 自由度が高い反面、法的な知識等が欠けると後に大きなトラブルへと発展するおそれあり |

3.生命保険

生命保険は、故人亡き後の生活費や、相続税の負担軽減に有効な手段です。

相続税には、「500万円×法定相続人の数」という相続税の非課税枠があるほか、現物資産のように評価に時間を要することもありません。そのため、遺族はすぐに資金を得ることができ、相続税の支払や生活費に役立てることが可能です。

また、原則二親等内親族であればどなたでも受取人に指定することができ、確実に資金を遺すことができます。

いっぽうで、生命保険に加入する間は毎月の保険料が必須です。また、保険金額の設定が大きいほど支払額は大きくなるうえ、きちんと財産額を把握しなければ、相続税軽減の効果が低くなる可能性があります。

終わりに

配偶者が亡くなった後の手続きや生活設計には、迅速かつ正確な対応が求められます。遺言書の確認、相続人調査、相続財産の調査など、各手続きは細かな確認が必要です。さらに、遺族年金や生命保険を利用した生活資金の確保、相続税の申告など、経済面でも計画的な対策が重要です。この記事で紹介した手順や対策を参考に、余裕を持って準備を進め、万が一の時でも遺族が困ることのないよう、事前にしっかりと備えておきましょう。