当サイトの一部にアフィリエイト広告を含みます。

ペットは私たちにとって大切な家族の一員ですが、その将来について考えることは意外と後回しになりがちです。特に、飼い主が亡くなった後のペットの生活をどう守るかという問題は、多くの飼い主が抱える悩みです。ペットには法的な相続権がないため、飼い主が亡くなるとペットの生活費や医療費は誰が負担するのかが不明確になりがちです。そんな中で注目されるのが、ペット信託や遺言書を活用した相続対策です。

本記事では、ペットのためにできる相続対策の方法を紹介し、ペットを遺す際に必要な準備について考えていきます。

Contents

ペットのための相続対策とは

ペットも家族の一員として大切にされている方は多いでしょう。しかし、ペットには法的な「相続権」がありません。つまり、飼い主が亡くなった後にペット自身が財産を相続することはできないのです。これは法律的に、ペットが物や財産を所有する権利を持たないためです。

そのため、ペットの生活を守るには、生前にしっかりと相続対策を講じておく必要があります。

1. ペットが財産を相続できない理由

日本の法律において、相続権が認められるのは「人」のみです。法律上、ペットは「動産」とみなされ、遺産を相続することができません。これは、ペットが生きるために必要な食事代や医療費、生活環境の維持費などについて、誰が負担するのかを明確にしなければ、ペット自身が困る可能性があることを意味しています。

2. 相続問題の発生

飼い主が亡くなった後、ペットの引き取り手や生活費について問題となるケースが多いです。ペットの生活が安定しなければ、ペット自身の健康や幸福感が危険にさらされるおそれがあることから、飼い主としては生前に、ペットの将来を見据えた計画を立てておく必要があります。

ペットがいる人のための相続対策

ペットがいる人にお勧めなのが、以下の対策です。

- ペット信託を活用する

- 遺言書を作成する

- ペット保険と預け先の指定

- 信頼できるペットの飼育者選び

1. ペット信託を活用する

ペット信託とは、万が一に備え、あらかじめ財産の一部を信頼できる相手に託し、ペットの必要費をそこから賄う仕組みをいいます。具体的には、飼い主が信託専用口座を開設し、ペット用の財産をそちらに入金することになります。

①ペットに遺す費用

ペット信託の目的額について、現在のペットの年齢や健康状態、生活環境を考慮して蹴ってします。

②財産を託す相手

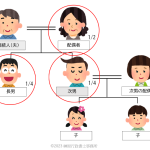

財産を託す相手として、家族や友人のほか、ペットの面倒を見てくれるNPO法人、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家が考えられます。

③ペット信託利用までの流れ

ペット信託を利用するには、財産を託す相手を見つけ、信託契約を結ぶことから始めます。この契約では、相手にお願いしたいことを取り決め、実際に財産の運用・管理を開始する時期等を決めます。たとえば、飼い主が死亡した後を始期にすることもできますし、生前からお願いすることも可能です。

④ペット信託を利用する際の注意点

ペット信託について、信託契約の内容は当事者間で自由に決めることができる一方で、ペットの特性や法律に詳しい人でなければ万全を期すのは難しいでしょう。そのため、契約時には士業者等の手を借り、信託期間については「信託管理人」の選任を申し立てる選択肢もあります。

2. 遺言書を作成する

ペットについて、遺言書で支持を遺す方法もあります。

①ペットを託す人を決める

万が一に備え、ペットのお世話を頼める相手を探しましょう。

できれば普段から交流があり、ペットの住環境を用意できる方が望ましいですが、適任が見つからない場合には、NPO法人や老犬・老猫ホーム等の施設も検討しましょう。

②相手方の了承を得る

ペットを託す相手を決める際、相手の了承を得る必要があります。

遺言書で一方的にお世話を頼むことも不可能ではないものの、この場合、本人から拒絶され、ペットが行き場を失うおそれがあります。

そのため、ペットの健康状態やかかる費用、面倒を見てもらう際の注意事項等も踏まえ、お世話をお願いできないか打診しておくと安心です。

③遺言執行者を指定する

ペットを託す相手が決まったら、遺言書の内容を実現する「遺言執行者」を指定します。この場合にも、あらかじめ相手方に了承を得ることをお勧めします。

④遺言書を作成する

遺言者は大きく、「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」に分けられます。

自筆証書遺言書はご自身で作成できますが、保管の際は法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用がお勧めです。一方、公正証書遺言書の場合、作成に手間と費用はかかりますが、紛失や改ざんのおそれがなく、遺言の内容について確実性が高まる点はメリットだといえます。

遺言書には、ペットのお世話を条件に遺産の一部を提供する旨を記載しましょう。以下に、文例を記載します。

【遺言書一部】

第9条 遺言者は、次の財産を(託す相手の氏名、住所、生年月日)に遺贈する。

① 愛犬うめ(柴犬・メス)

② ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号0123456のうち、金○○円

第10条 受遺者は、第9条の遺贈に対する負担として、遺言者が飼育する愛犬うめ

を引取り、終生飼養するものとする。また、うめの死後については遺言者

が生前契約するペット霊園☐☐☐☐(所在地)に埋葬すること。

第11条 うめが遺言者よりも先に死亡した場合、第9条の財産は遺贈しない。

第12条 遺言者は、本遺言書の執行者として次の者を指定する。

東京都△△区△△町1-2-3 ○○行政書士事務所

遺言書には「付言事項」として、遺された方にメッセージを綴ることができますので、お世話を頼む相手に一言添えると、より大切に可愛がってくれるのではないでしょうか。

5. ペット保険と預け先の指定

ペット保険とは、ペットの健康管理や医療費をカバーする手段の一つです。

①ペット保険で医療費の負担を軽減

ペットに伴う不安要素の一つに、医療費が挙げられます。この点、ペット保険に加入することで、新しい飼い主や引き取り先となる施設にとっても、突然の医療費負担に悩まされることなく、ペットの健康を維持しやすくなります。

これにより、遺されたペットが適切な医療を受けられますし、飼い主の不安軽減にも役立つかと思います。

②ペットを託される相手への具体策

ペットを託す相手が決まらないうちに飼い主が亡くなった場合、飼い主はペットが無事に新しい家で過ごせるか不安が残ります。この点、ペット保険を活用し、ペットを託される相手に対し具体的な支援策を提供することができます。

たとえば、治療費や予防接種費用、定期的な健康診断にかかる費用について、一部または全額を負担することなくペットをお世話することができるようになります。これにより、ペットを引き取る側の金銭的な負担を軽減することができ、よりスムーズに受け入れてもらうことが可能です。

③ペット保険について遺言書に記載する

ペット保険に加入している場合、加入するペット保険会社や契約情報についてメモや遺言書に明記しましょう。また、ペットの治療費や生活費を保証するために、ペット保険の保険金が支払われる際の受取人とペットを託す相手に変更しておくのも一つの方法です。

6. 信頼できるペットの飼育者選び

ペットを遺す場合、新たな飼い主のもとで安心して過ごせるかどうかが心配ですよね。飼い主が亡くなった後、適切なお世話を受け、安定した生活を送るには、信頼できる飼育先を事前に決めておく必要があります。

選択肢として、親しい家族や友人、ペットシェルターや動物保護施設が考えられます。多くの施設では、ペットが新しい飼い主に引き取られるまで世話をしてくれますが、事前に施設の方針等を確認しておくと安心です。

また、家族や友人に対し、ペットを託した相手が適切にお世話をしているかどうかを定期的に確認してもらえるよう頼む方法もあります。一人に任せきりにするよりも、複数名に頼むことで、よりペットが安心して暮らしていける環境に近づくのではないでしょうか。

7. 相続税とペットのための対策

相続税対策にはさまざまな方法がありますが、ペットを飼っている場合に役立つのが信託です。

信託は、相続税の課税対象となる財産を遺産から除外することができるため、遺産の総額を減らすことができます。これにより、相続税の負担が軽減されることがありますが、信託の内容や状況により異なります。

信託を利用して財産を管理する有場合、財産を信託に移す段階で「贈与」とみなされる可能性があります。特に生前に自分の財産を信託に移すした場合、贈与税が課されるケースもあります。

そのため、信託を活用する際には税理士に相談することをお勧めします。

おわりに

ペットの未来を守るための相続対策は、飼い主が生前にしっかりと準備をしておくことで、ペットが安心して暮らせる環境を提供することができます。ペット信託や遺言書を活用することで、ペットの医療費や生活費が確保され、飼い主が亡くなった後もその世話が適切に行われるようになります。大切なペットのためにできる準備を今から始め、万が一の際にも安心できる未来を作りましょう。