当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、デジタル遺品の生前整理、相続方法を解説します。

Contents

デジタル遺品とは

デジタル遺品とは、パソコン、スマートフォン、タブレット等の電子機器をはじめ、端末内に保存される画像、音楽ファイル、ネットバンギング、サブスクサービス等のアカウントデータ等を指します。目に見える有形物と違い、電子機器内のデータは見落とされることも多く、これらを規制する法律の整備も追いついていない部分があります。

こうした事情により、生前に整理ができずに亡くなると、相続時に思わぬトラブルに発展する場合があります。

【関連記事】故人のデジタル遺品整理:SNSアカウント、サブスクサービス、通信契約の処理法

故人のパソコンやスマホの取扱い

故人のパソコン、スマートフォン等の電子機器の所有権は、相続人に引き継がれます。

この際、パスコードがわからないケースも多く、一定数を超える誤入力は内蔵データの自動削除に繋がる場合もありますので、2~3回挑戦してわからない場合はいったん離れるのが得策です。

【関連記事】デジタル遺品の整理と相続方法:スマホ・パソコンの取り扱いガイド

デジタル遺品に関するトラブル事例

故人のデジタル遺品に関し、下記のトラブルが考えられます。

- パスコードロックが解除できない

- サブスクリプションサービスが解約できない

- デバイス内の情報漏えい

1.パスコードのロックが解除できない

プライバシー保護のため、パソコン、スマホ等の電子機器にロック設定をかけるのが一般的です。

解除には、顔や指紋等による生体認証、パスコード、パターン等を用いますが、設定された上限値を超えた誤入力は、ロックを厳戒化させたり、内蔵データの自動削除に繋がるおそれがあります。

対処①キャリアショップでの処理

ロックの解除が儘ならず、キャリアショップや修理業者に依頼する方法も考えられますが、専門業者でも困難を極めるのが現状です。この場合、次の方法を検討します。

対処②SIMを他の端末に入れ替える

同じSIM規格に対応する他の端末にSIMカードを入れ替え、データのみを取り出す方法が考えられます。故人が過去に使用していた端末等が自宅内に保管されている場合、そちらを利用するのが効果的です。

この方法でアクセスできるデータもありますが、旧端末において、アプリ内で機種変更手続を行わなければならないものや、アカウント情報を入力し、ログインしなければならない場合も多い点には注意が必要です。

対処③パスワードのリセット

Windowsの場合、サインインに使用するPINコードを忘れても「サインインオプション」から別の方法でサインインできる場合があります。この場合、初回の設定前に使用する初期値のほか、どうしてもわからない場合には、パスワードをリセットする方法もあります。

スマホと比べるとパソコンは取れる対処法が多い一方で、物理的な破壊を伴うこともありますので、他の相続人の同意を得ておくと安心です。

2.サブスクサービスが解約できない

現在、映画や音楽、ゲーム、電子書籍等をはじめ、広い分野でサブスクリプションサービスが提供されています。故人がこうしたサービスを利用している場合、支払が滞ったことを理由に契約が解除されるわけではありません。

一般的に、サブスクサービスの解約には、「アカウント情報」「認証コード」を用います。

二段認証を使用する場合、登録した電話番号やメールアドレス宛てにワンタイムパスワードを送信する方法がとられますが、サブスクサービスの解約前に携帯電話会社との契約を解除してしまうと、この認証作業が困難となる場合があります。

故人のスマホを解約する場合、加入していたサービスの解約・変更手続を完了してから行いましょう。

2-1.キャッシュレス決済の残高等を引き継げる可能性がある

スマホサービスのうち、キャッシュレス決済の残高や、各社が提供するポイントサービス、その他故人が購入したコンテンツを承継できる場合があります。承継の可否と必要な手続は、各社の「利用規約」を確認しましょう。

令和6年(2024年)3月現在、各社のポイントは相続税の課税対象とされていませんが、市場で現金に換価できる場合は対象となる可能性があるため、税務署までご相談ください。

【関連リンク】デジタル資産の相続ガイド:ネット証券、暗号資産、電子マネーの確認と手続き方法

3.デバイス内の情報漏えい

故人のデバイスに設定されたパスコードを無事に解除できた場合、アクセス権のある全てのデータを閲覧・複製・転送可能な状態になります。パソコンやスマホには、写真・動画だけでなく、生前に取引のあった金融機関、クレジットカードや口座情報、社外秘の資料、その他、知人友人の連絡先等が含まれるのが一般的です。

他者に閲覧・悪用されるのを回避するには、生前からセキュリティ対策を講じておく必要があります。

また、端末を相続しないからといって不用意に廃棄した場合、第三者がこれを悪用することも考えられます。小型家電リサイクル法等の規定を確認のうえ、正しく廃棄しましょう。

デジタル遺品の生前整理

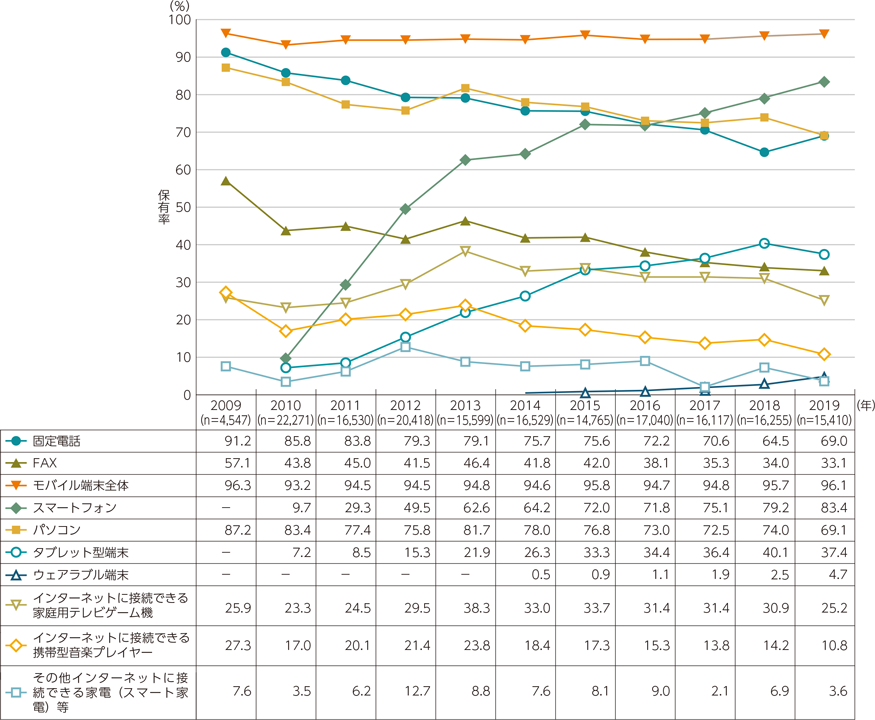

総務省から発表された「令和2年版 情報通信白書」によると、情報通信機器の普及率のうち、モバイル端末の保有率は全体の96.1%でした。

このことから、デジタル遺品の相続トラブルは決して他人事ではないことがわかります。

1.契約サービス、口座情報の一覧化

相続手続において必要なのは、故人の契約情報と取引先です。

1-1.インターネット銀行、インターネット証券

インターネット銀行やインターネット証券では、紙の通帳等を発行しない上に、郵送物もほとんど届かないので、迷宮入りする可能性があります。

スマホ等のロックコード等は不要なので、ご安心ください。

あまり使用していない口座がある場合、思い切って解約するのもオススメです。

1-2.サブスクサービス

サブスクサービスの解約には、アカウント情報が必要です。具体的には、契約先、ログインID、パスワードを記載しましょう。インターネットで提供されるサブスクリプションサービスの多くは、アカウント情報と本人確認さえ取れれば解約可能です。

各サービスのカスタマーセンターに問合せ、必要な手続を行いましょう。

ログインIDとパスワードがわかるからといって、相続人が勝手にログインした上で操作を行うのは違法です。

必ず、カスタマーセンターに連絡しましょう。

2.日常的な断捨離

終活に限らず、普段から不要なデータは削除し、人目に触れさせたくないデータはロック設定を施しましょう。

「承継したい」「承継したくない」で区別し、フォルダ、保存方法を分けておくのがオススメです。

写真・動画の管理にクラウドサービスを利用している場合、相続人が自分のアカウントにログインできるとは限りません。承継したいデータがあるのなら、各サービスの承継サービスを活用しましょう。

2-1.データ承継サービス

下記に、Googleのサービスをご紹介しますが、Apple等でも承継サービスがありますので、自分に合うものを活用しましょう。Googleの「アカウント無効化管理ツール」の場合、あらかじめ期間と承継人を指定し、この期間内にGoogleサービスの利用がない場合、自動で承継サービスが発動します。

承継できるのは下記のデータです。

- Blogger

- 連絡先・サークル

- ドライブ

- Gmail

- Google+ プロフィール/ページ

- ストリーム

上記は詳記できますが、アカウントそのものを相続人が承継することはできない点に注意しましょう。

SNSの相続手続

故人のアカウントについて、本人が削除を希望する場合、遺言書等でログインに必要な情報を残しましょう。故人が遺言書等を残していない場合、各プラットホームにより必要な手続が異なります。

Instagram、Facebook

Instagram、Facebookの場合、「削除」「追悼アカウントへの移行」いずれかを選択することができます。

【関連リンク】故人のFacebookアカウント手続、Instagramアカウント手続

手続には、下記の書類が必要です。

- 死亡診断書等、被相続人の死亡を証明する書類

- 申請者が近親者であることを証明する書類

- 被相続人または遺産管理に関し、正当な代理権があることを証明する書類

追悼アカウントへの移行すると、誰であってもログイン不可能となり、検索結果に当該アカウントは表示されることはなくなります。ただし、既存の投稿・情報の閲覧は可能です。

X

令和6年(2024年)3月現在、Xにおいて、Instagram等の「追悼アカウント」に類似するサービスは提供されていません。そのため、こちらから死亡を報せ、当該アカウントの削除申請をすることになります。削除をリクエストするには、下記の書類が必要です。

- リクエストを送信する人の身分証明書の写し

- 被相続人の死亡を確認できる書類

LINE

トークアプリのLINEでは、被相続人のアカウントについて削除以外の選択肢がありません。故人のLINEアカウントの手続についてはこちらをご確認ください。

TikTok

令和6年(2024年)3月時点において、TikTok内に死亡人に関する規定は見当たりませんが、第三者による削除申請は可能なようです。自分の死後、アカウント削除を希望する場合は、ログイン情報を残しておきましょう。

自分の死後を他人に任せられる「死後事務委任」

終活を前提にデジタル資産を整理する場合、死後事務委任契約がオススメです。

死後事務委任とは

死後事務委任契約とは、死後の事務手続を特定し、委任契約を結ぶ方法です。契約なので、内容は自由に設計することができますが、下記に一例を挙げます。

- 葬儀、埋葬手続

- 医療費等の清算手続

- 友人知人等への連絡

- 各種サービスの解約手続

- 遺品整理等

死後事務委任契約を結ぶ相手に法的な制限はありませんが、正確かつ迅速な手続を希望される場合、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家への依頼がオススメです。

遺言執行者も○

死後事務委任契約のほか、遺言書を作成する場合には「遺言執行者」の指定もオススメです。

遺言執行者は、遺言内容を実行する権限を持つ人をいい、遺言書の中でのみ指定することができます。

このほか「財産管理委任契約」等もありますが、デジタル遺品の処分に備えるのなら、死後事務委任契約をオススメします。

デジタル遺品の生前整理、相続方法まとめ

当ページでは、デジタル遺品の生前整理、相続方法について解説しました。