※当サイトの一部に広告を含みます。

10代の頃から、神社を見るとふらりとお邪魔してきました。

設置されているものの種類はほとんど同じなので、各神社の違いがより目立ちます。

この差を見つけることが楽しかったことと、建築や境内の植物が好きだったので、のんびり散歩をしたり、写真を撮影してきました。

いっぽうで、お守りなどの授与品には興味がなく。おみくじも、初詣の時に引く程度。

それがこのたび、満を持して御朱印帳デビューを飾りました。

当ページでは、はじめての御朱印帳を検討されている人向けに、私が選ぶ際に調べまくったポイントと、実際に使用した感想を紹介します。

相模國 六社

筆者プロフィール

御朱印とは?

そもそもですが、「御朱印」をご存知ない方も多いかと思います。

SNSで御朱印自体は知っていたものの、意味を知らんかった人代表です。

御朱印は、簡単に言うと参拝した証明です。

はじまりはラジオ体操のスタンプ

古いしきたりによくある「諸説あります」ですが、御朱印もこれに該当します。

何説かに触れ、私は修行僧が宿題を提出した際にもらえる花丸スタンプだと解釈しました。

もっと短くすると、ラジオ体操の出席スタンプ。(怒られろ)

当時は御朱印のことを「ご宝印」と呼び、神仏の分身として扱ったそうです。

風習の「宿題を提出する」の部分が「参拝」になったのが、現代の御朱印文化のようです。

何のために集めるの?

Instagram等で「御朱印」「御朱印帳」と検索すると、おびただしい数の関連ポストが表示されます。

ハッシュタグでは

Check

「#御朱印」411万件

「#御朱印ガール」52.9万件

「#御朱印帳」87万件

「#御朱印巡り」158万件

がヒットしました(2023/11/16なう)。

他にも「御朱印ボーイ」「御朱印おばさん」等のタグまで生成され、老若男女問わず愛されていることがうかがえます。

にしても、恐るべき数字ですね。

今まで知らなかったのが嘘のようです😅

これだけプレーヤー(という呼び方が適切かどうかはわかりませんが。苦笑)のいる御朱印集め。

その理由は、

Check

①記念、思い出の象徴として

②文化・信仰への興味関心

③社会との接点として

ではないかと推察します。

御朱印は、神社やお寺を参拝しなくてはもらえないという特性から、必ず「足を運ぶ」動作と、「道中」「現地」の景色や空気を味わうことになります。

これらを形として残す方法の1つが「御朱印」なのでしょう。

御朱印帳を選び時に注意したこと

次の通りです。

Check

①サイズ

②形式

③デザイン

①サイズはざっくり2種類

御朱印帳のサイズは、ざっくり「大」「小」の2種類展開のようです。

大はH18.5×W26.1cm(外寸)、小はH18×W12(外寸)で、私は後者を購入しました。

▽大

▽小

※今回は、私が購入した店舗の商品を参照しているため、別のショップさんではサイズが異なるかもしれません。必ず確認してくださいね。

ちなみに、ショップさんは▽こちらです。

複数のサイズ展開がされている理由

どうして1種類じゃないのだろう?と調べたところ、御朱印には2種類あることがわかりました。

(1)その場で書いてもらえるもの

(2)あらかじめ書き置きされたものを貼付けるもの

大きなサイズは(2)を貼付するため、小~中は(1)のためと使い分けるようです。

御朱印は、神社と寺院どちらでももらえるものなので、通はこれらも使い分けるみたいです。

②形式

御朱印帳の形式にも、複数の種類がありました。

一般的なのは蛇腹式、次にノート・バインダー式のようです。

販売されている商品の数から見ても、8割超の方が蛇腹式をお使いのようです。

神社によっては非対応の形式もあるそうなので、迷ったら蛇腹式を選択されるのがおすすめです。

③デザイン

デザインはご自身のお好みでどうぞ。

…といいたいところですが、販売側も「神社向け」「寺院向け」を意識しているのか、「かわいい」と「厳つい」とで二分されている印象です。

何はともあれ、

気に入ったものを購入してくださいね✨

書店で売られているのを見かけることもありますが、神社・寺院でも販売されているようです。

ご自身の求めやすい方法、ショップでお買い求めください。

さかきばらさな、御朱印デビューを飾る

ここからは、初めて購入した御朱印長と、実際に御朱印をもらうまで、使ってみた感想をご紹介します。

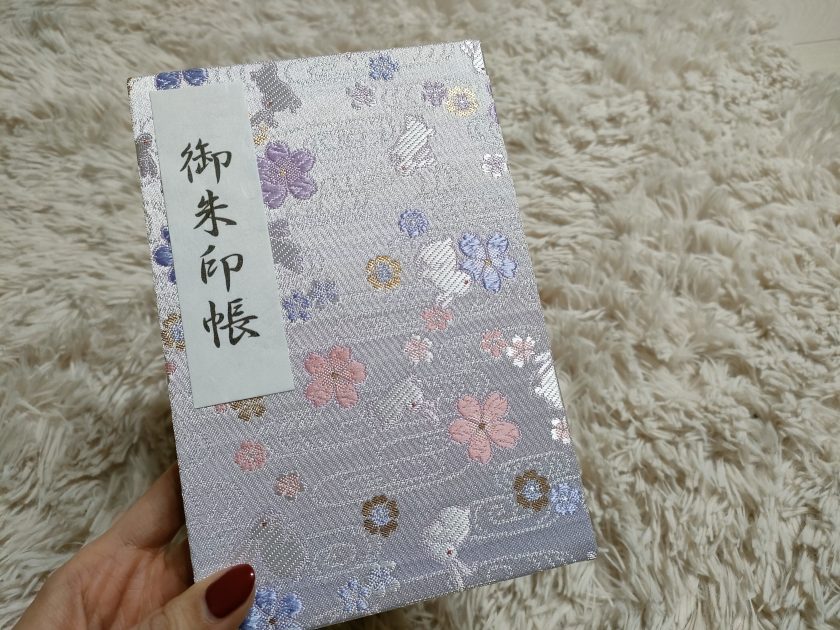

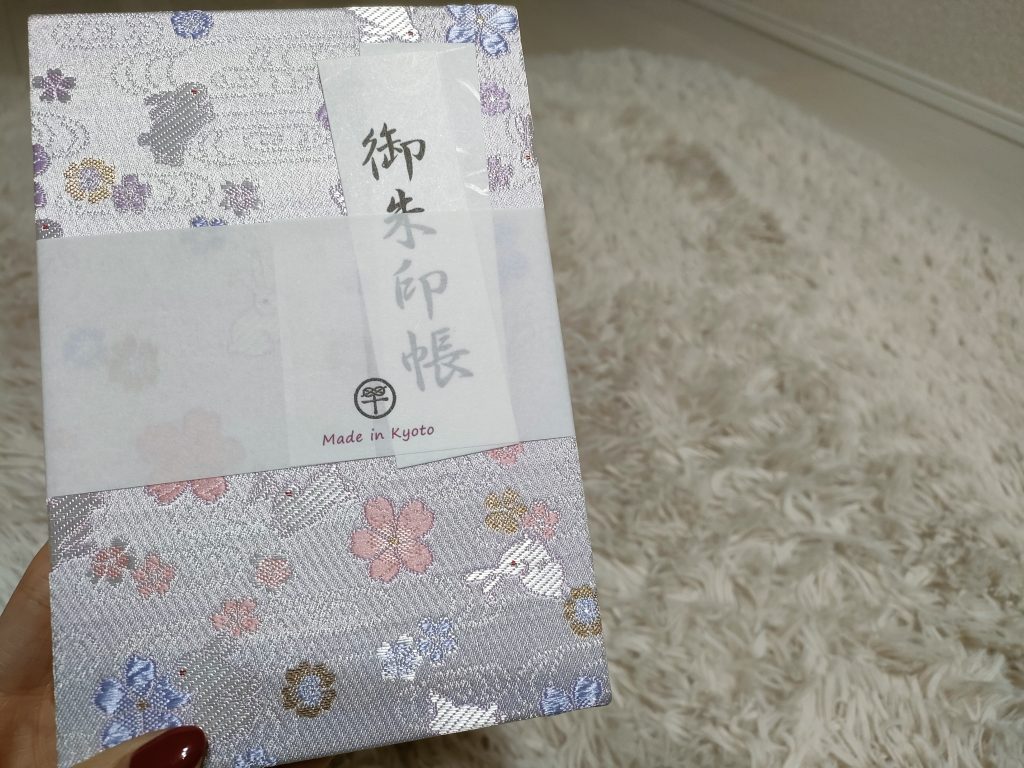

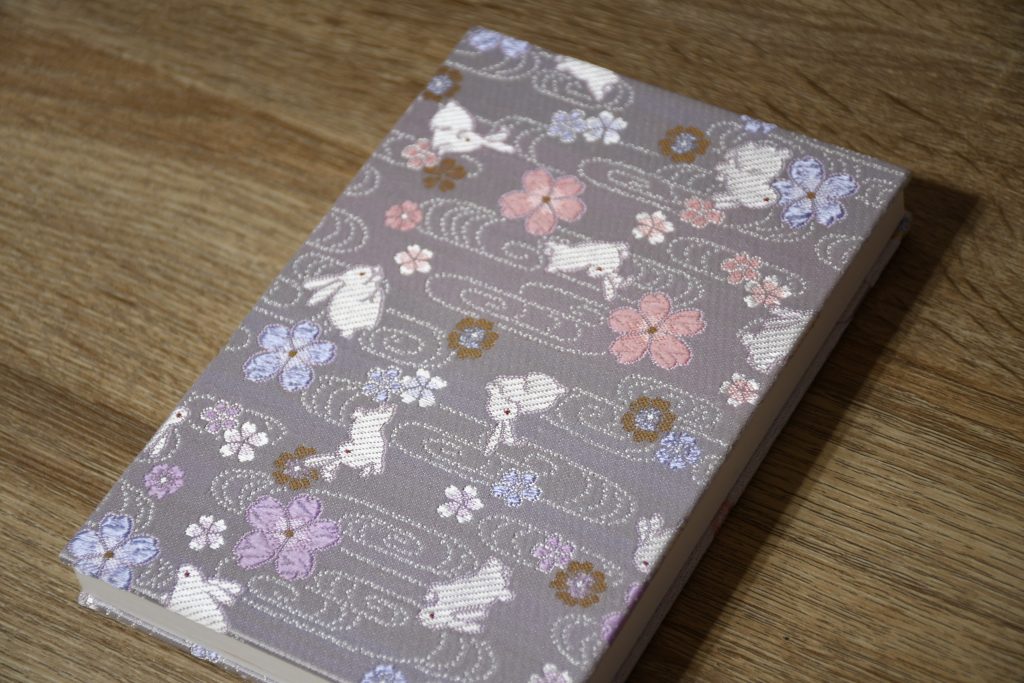

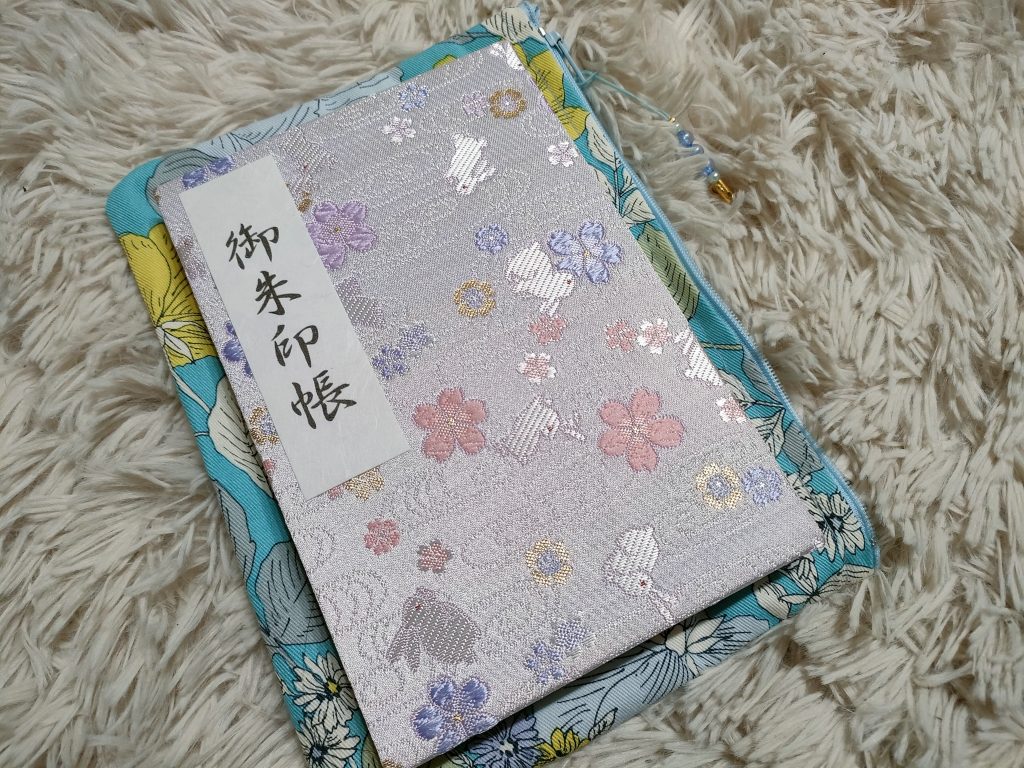

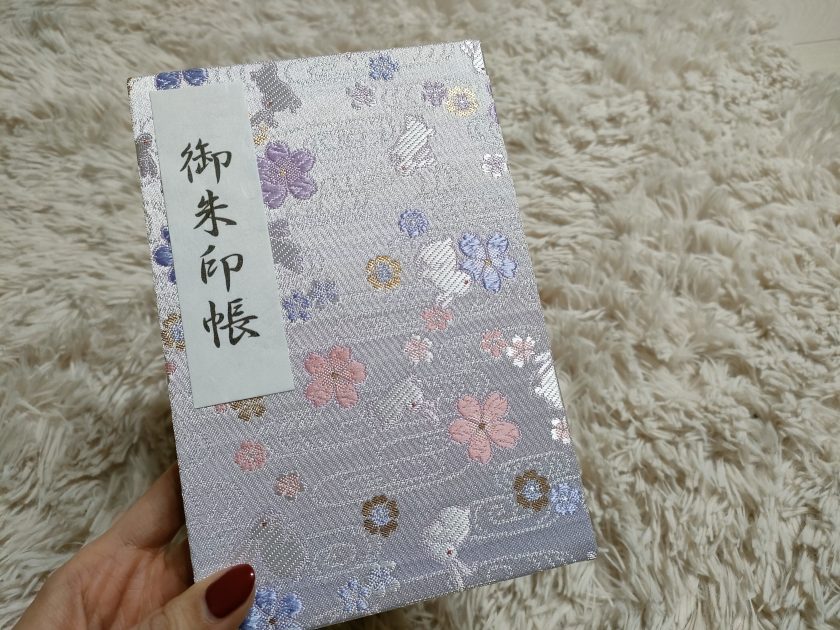

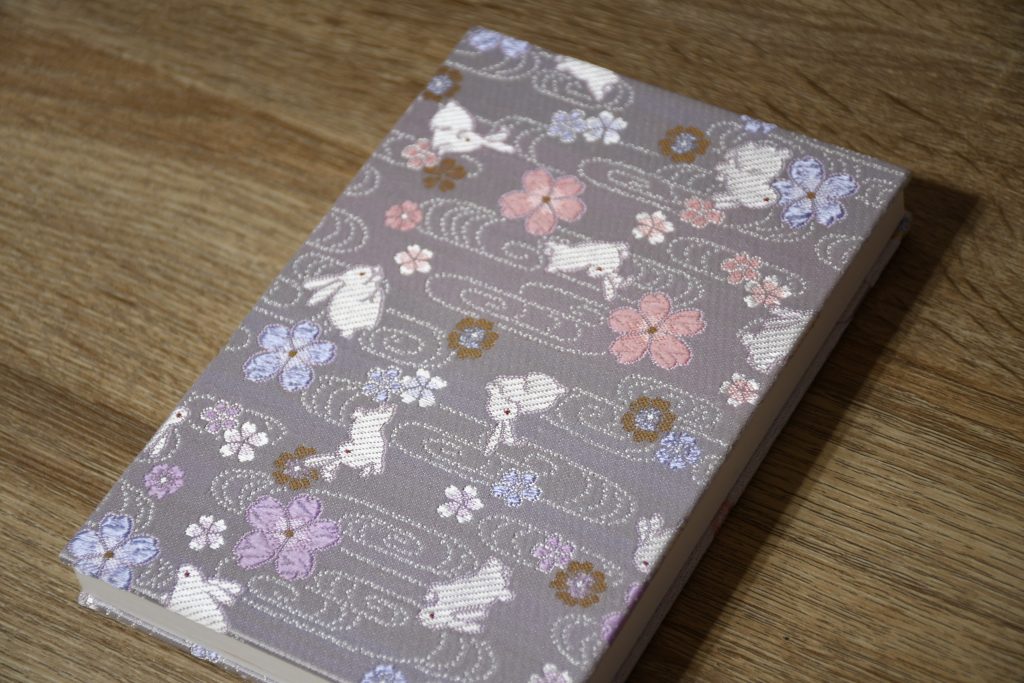

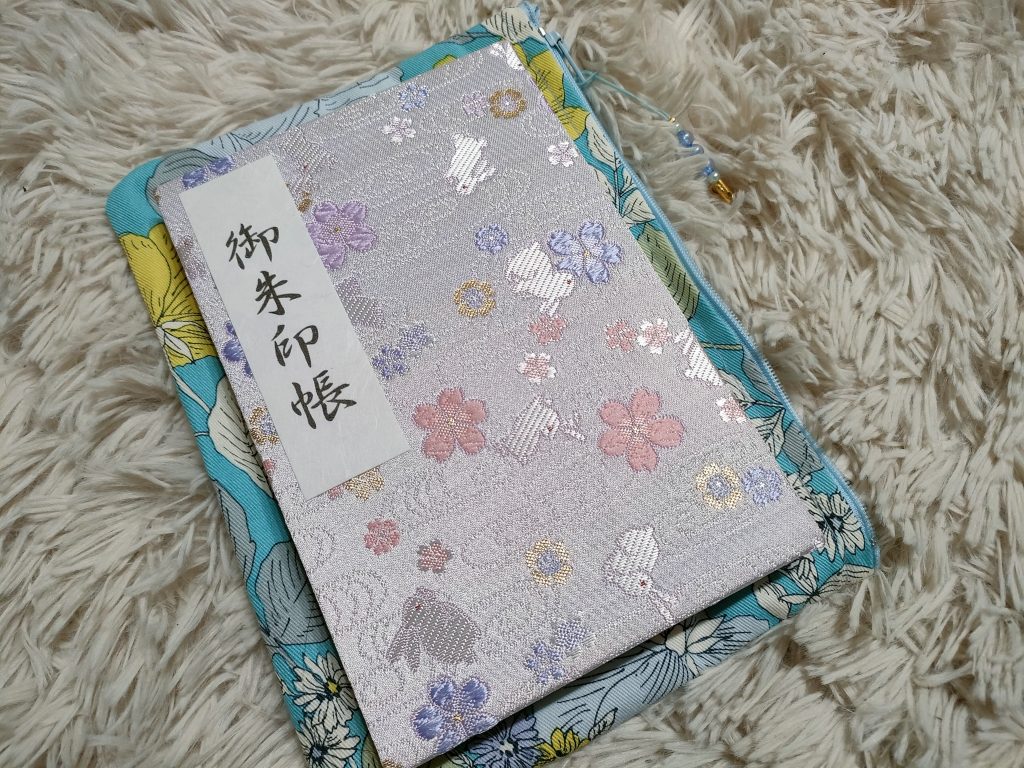

迎えたのは白藤うさぎ

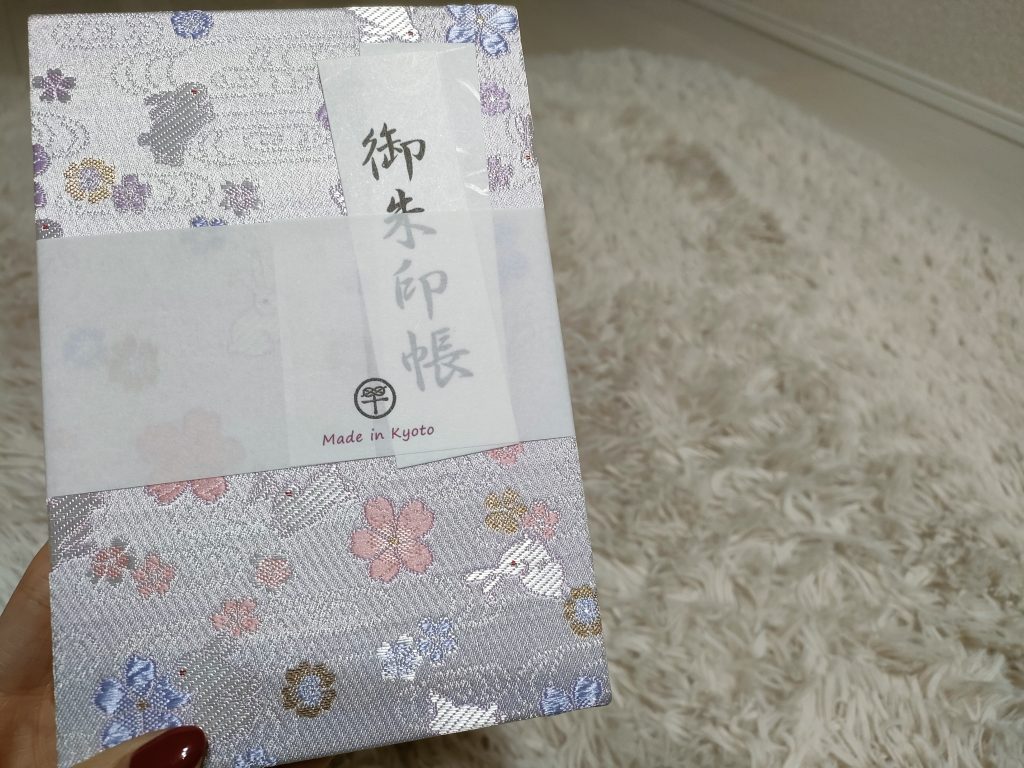

はじめての御朱印長に選んだのは、うさぎと桜、藤色が可愛い中サイズの御朱印帳です。

届いたときはこんな感じ。

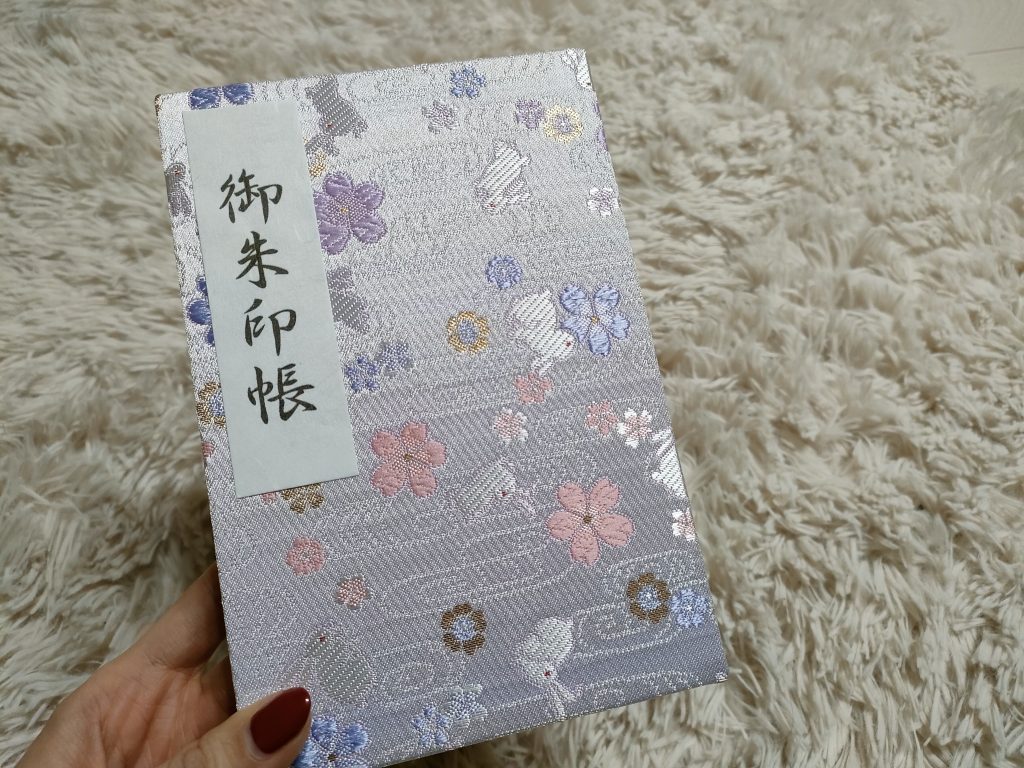

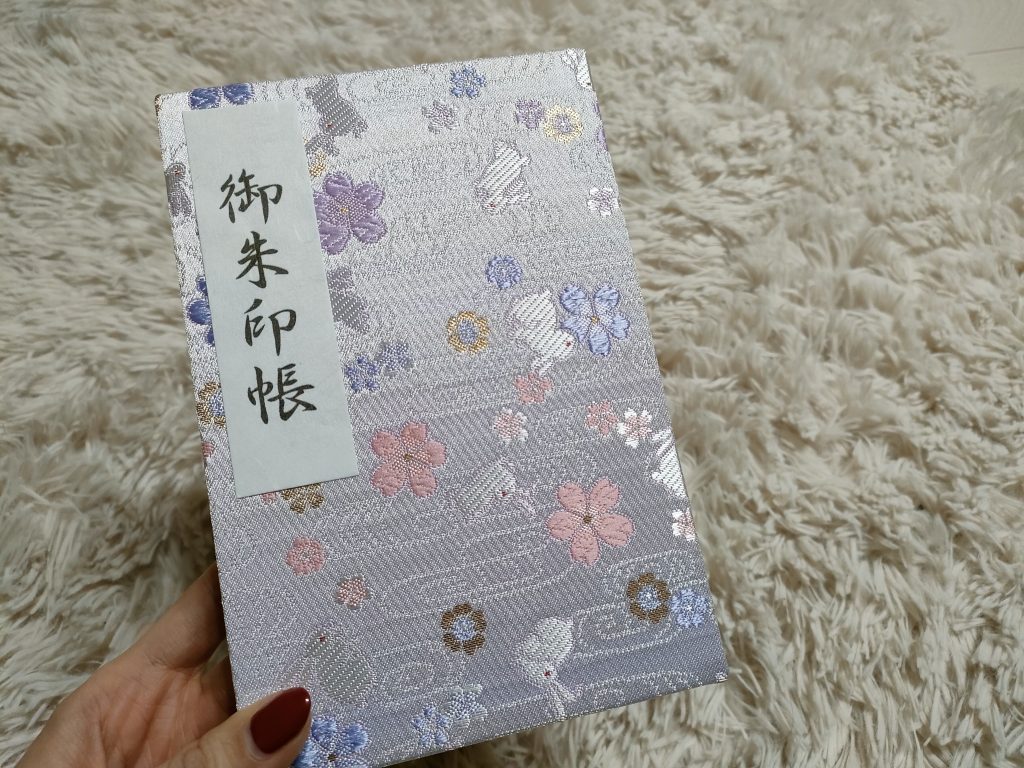

「御朱印帳」と書かれたものは「表題紙」というもの。

単体で撮るのをすっかり失念したため、この写真しかないのですが(苦笑)

”素”表紙が次の通りです。

この状態でちゃんと可愛いのですが、これだと上下の区別がつかないため、書き込んでもらう際に間違えられる恐れがあるとのこと。

貼付位置を確認したところ、一般的な表題箇所は左上だとわかり、両面テープで貼付しました。

はじめからついているもの、表紙の一部が空白になっていて、自分で書き込むタイプ等があるようです。

今回購入したものは、2枚の表題紙がついていて、片方は書き込み済み。

もう片方は白紙でした。

氏名・住所を書き込んでおく

御朱印をいただく先は、近所だけではありません。

他県の神社・寺院で御朱印をお願いすることもあるでしょうし、混雑時は他の人とかぶる可能性があります。

ネットショップの場合、同じ媒介を通じて購入していると、売れ筋品は重複可能性が高くなります。

取り違えを防ぐため、表紙の裏面に氏名・住所を書き込みました。

といっても、自分の字に自信がないし、新品の御朱印帳に書き込む勇気などあるはずもなく。

あらかじめ添付されていた次の和紙にいそいそ書き込みました。

自宅内にある筆ペンが薄墨しかなく(弔事用のアレです。苦笑)、ふつうにボールペンで書いて両面テープで貼り付けています。

素人丸出しですが、御朱印集めを続けていけるようなら、いずれ懐かしい思い出になるかとポジティブに考えることにしました(笑)

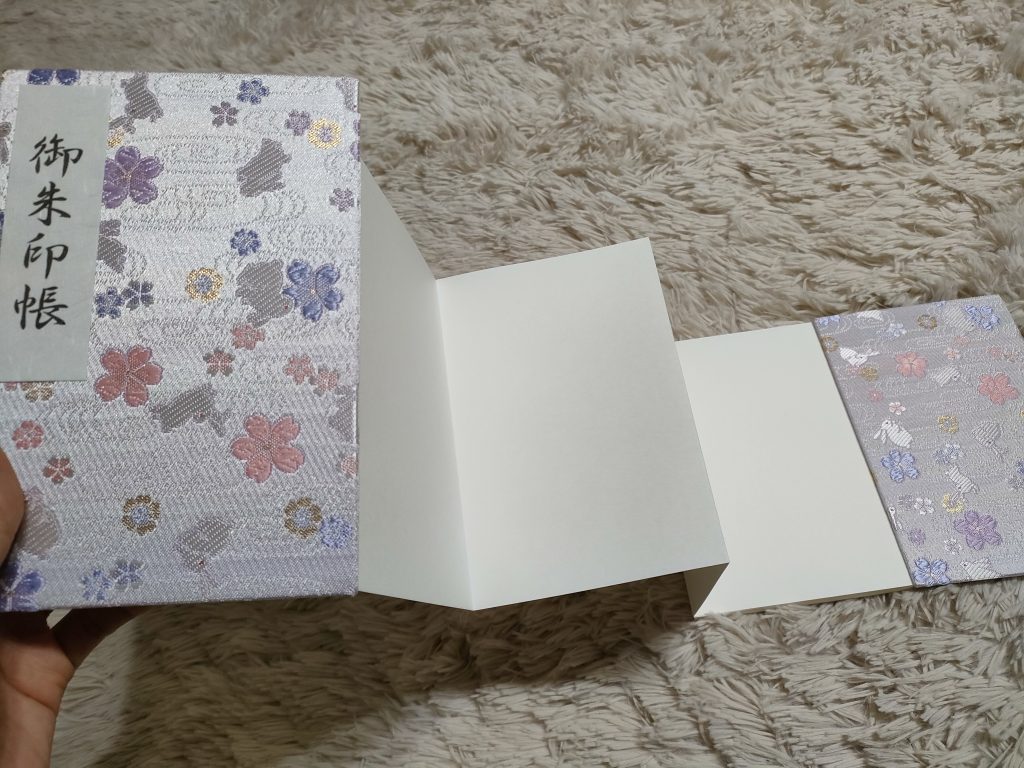

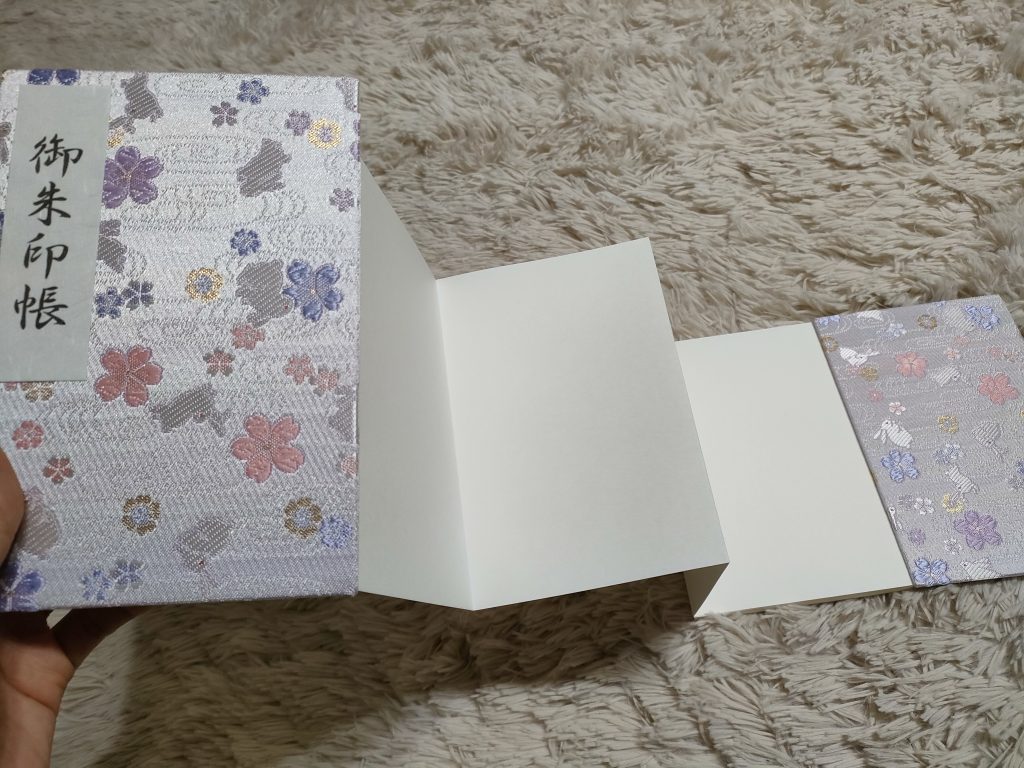

私は蛇腹に

蛇腹式を選びましたので、こんな感じ。

普段、この形式の帳簿を使用しないため、使用感が想像できません。

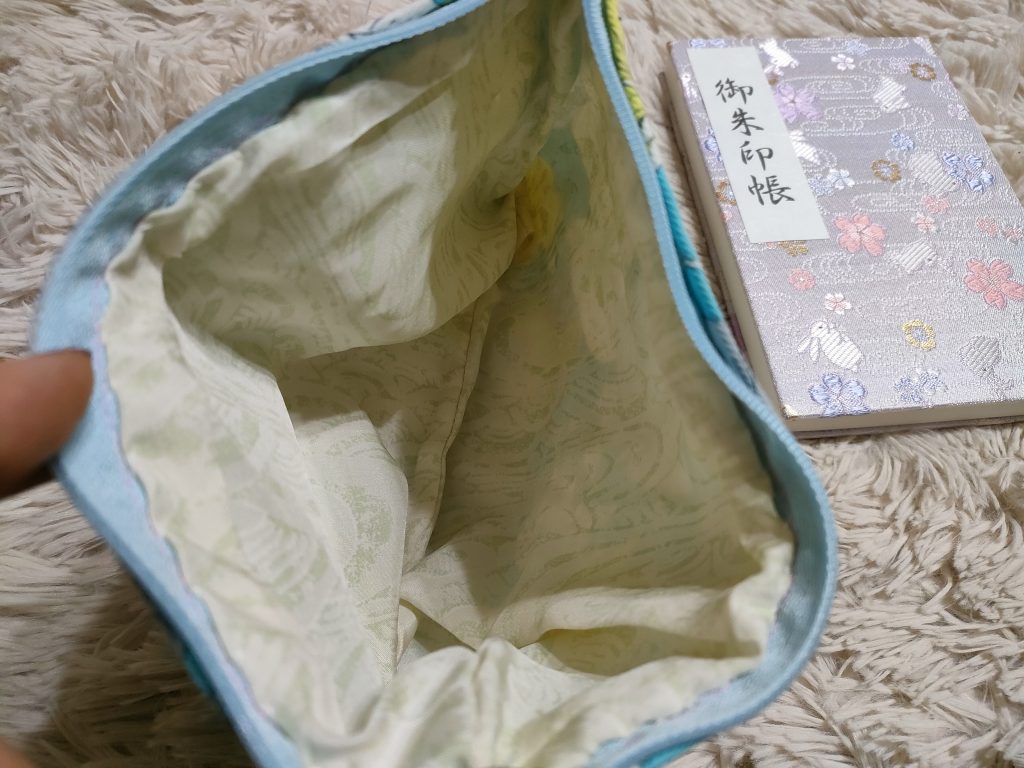

御朱印帳ケース【小話】

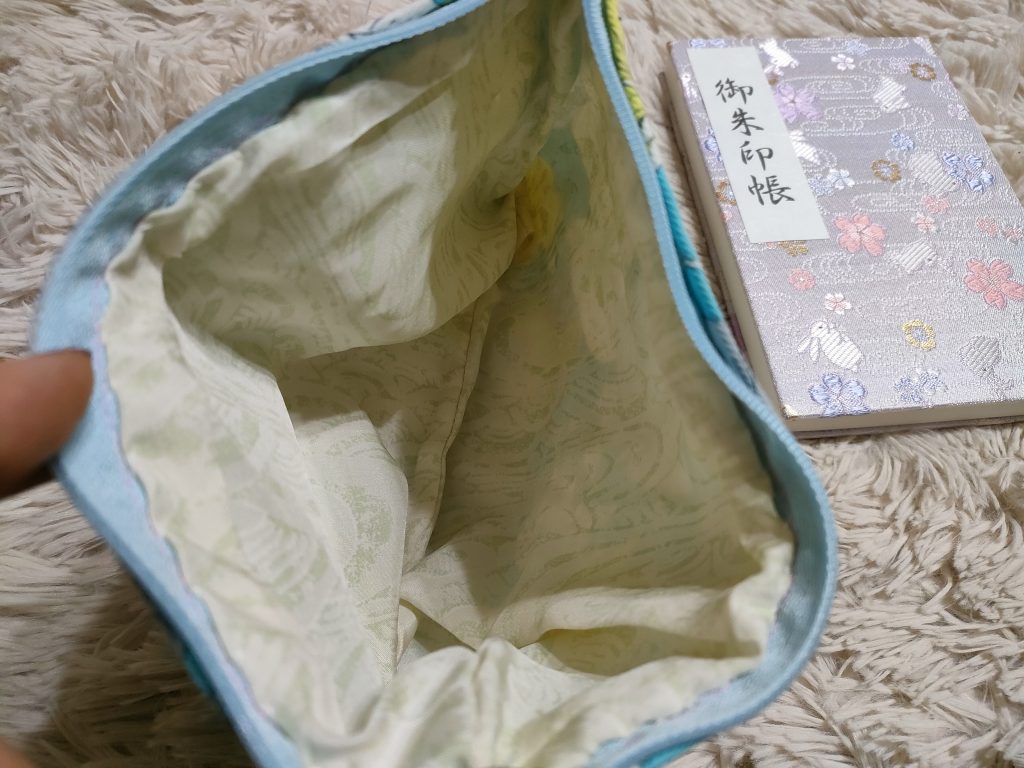

御朱印帳の購入を検討している際、ケースがセットになっている商品をちらほら見かけました。

手元に届いた品を触ってみて納得。

着物など和服に使用する反物のような質感で、摩擦や湿気に弱そうです。

使用しているのも和紙なので、水気は大敵かと思われます。

このままバッグに収容するのは心もとないため、宅内を探したところ、手ごろなものがありました。

以前、お客様がくださった手製のポーチです。

素材はシルクとのことで、もうなんだか色々もったいなくて使えていなかったものです

( ノД`)シクシク…

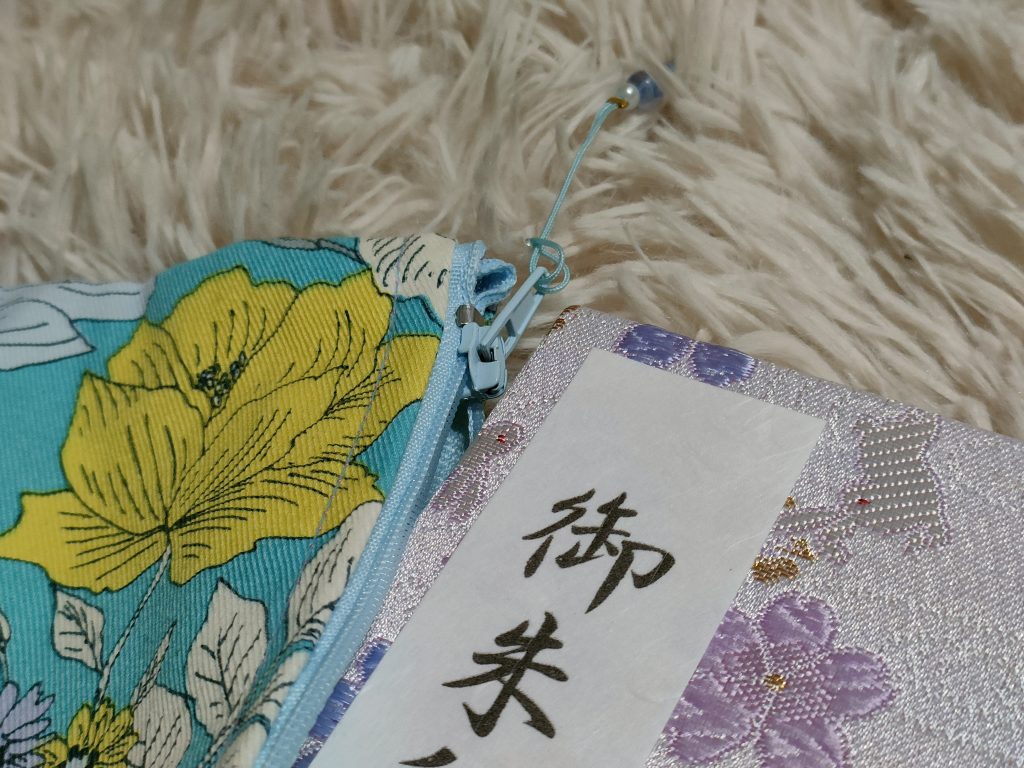

ようやく出番が来たと、喜び勇んで収容したところ…

これ以上、無理でした。

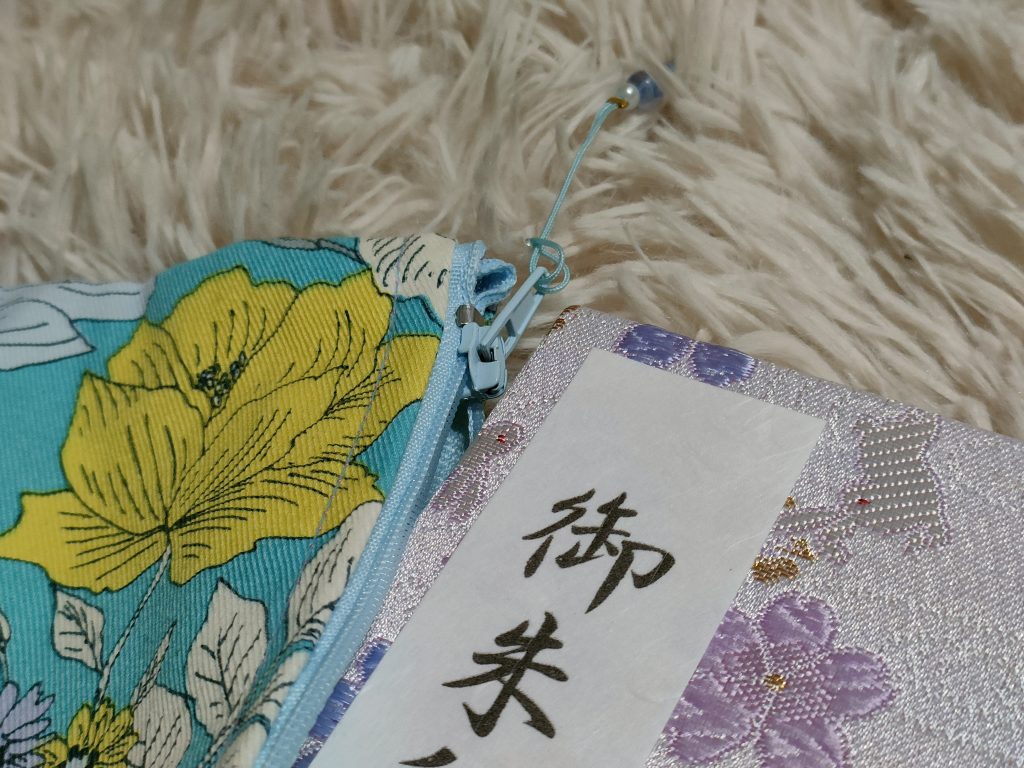

上から重ねるとご覧の通り、ジャストフィットなのです。

しかし、

ジップの部分でつっかえてしまって、無理でした。

若干の余白が見受けられるため、裁縫が堪能な方にお願いすれば間口は広がりそうな予感はします。

今回は潔く諦め、気を付けながら持ち歩くことにしました(笑)

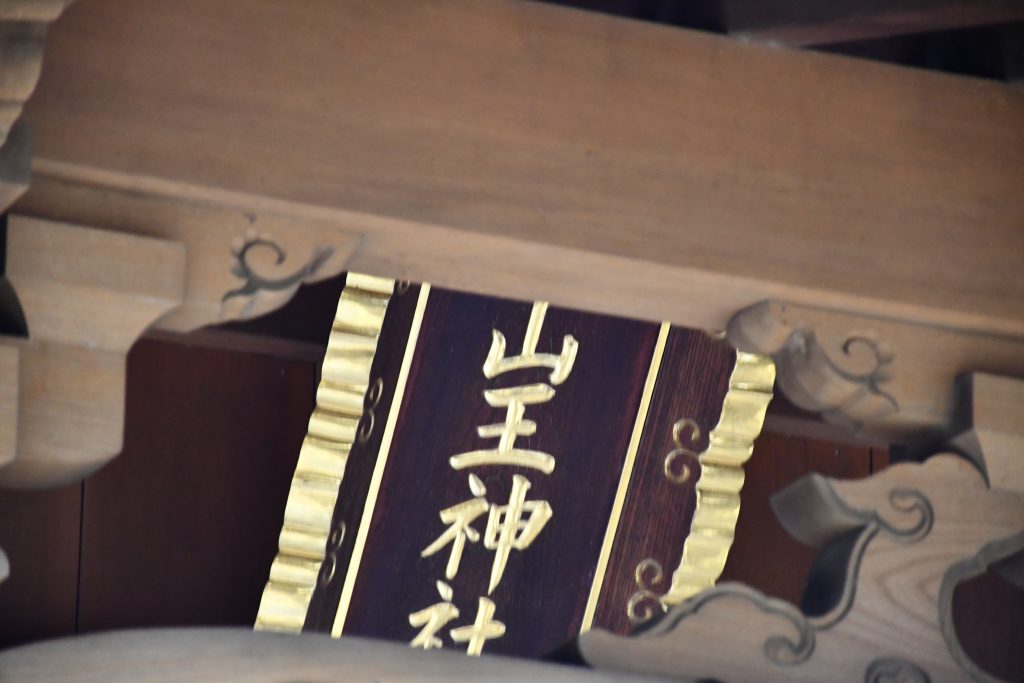

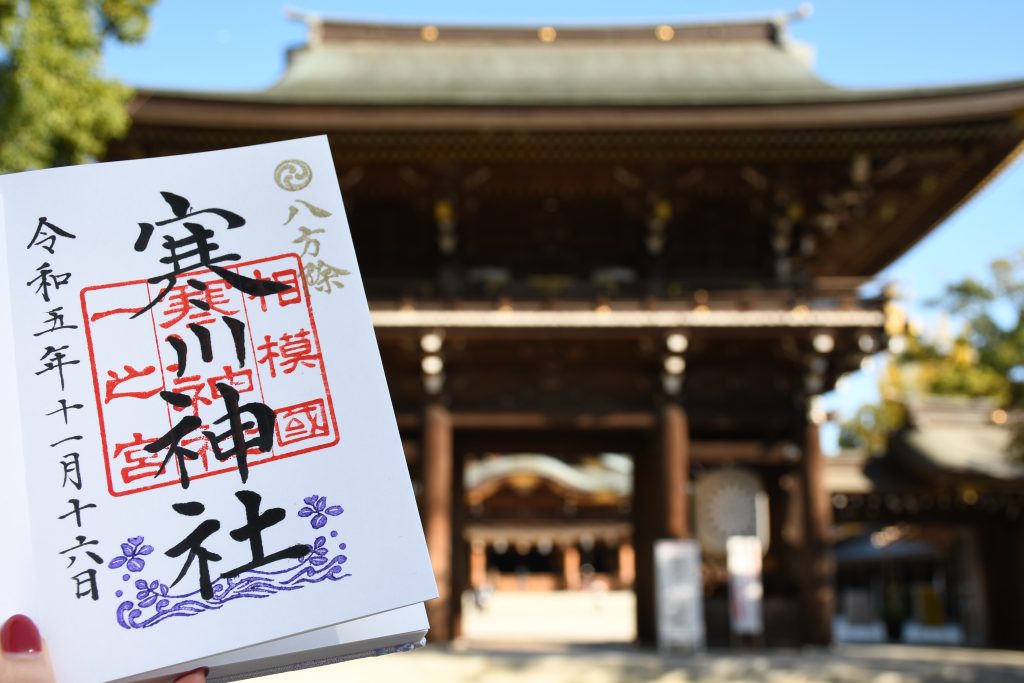

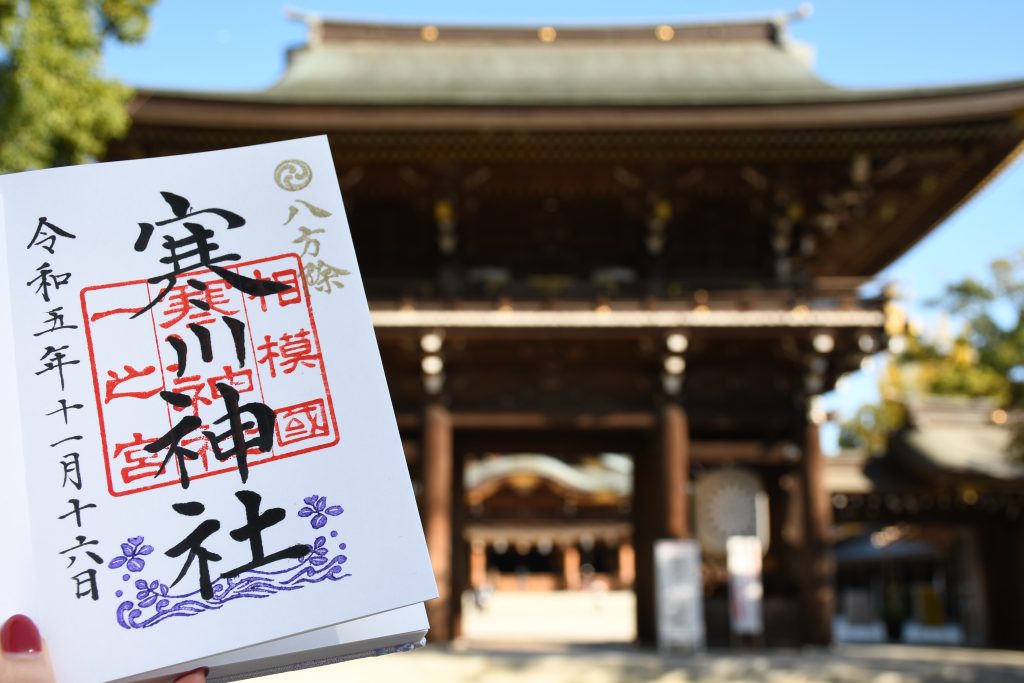

1つめは原点「寒川神社」

はじめは、何度もお参りしたことのあるこちらを参拝しました。

相模國一宮 寒川神社です。

参道の真ん中は神様の通り道とされており、私は端っこを歩きます。

今の時期は、七五三でお参りされる方が多いようですね。

敷地内のあちこちで、カメラマンさんが親子を撮影する様子が見受けられました。

※これから撮影される方は、撮影前に許可を取得しておきましょう。寒川神社の場合、社務所が窓口になります。

まず拝殿にてご挨拶。

思い入れのある神社なので、長々と近況報告をした後に社務所へ。

私以外に人はおらず、柱時計の前で待つよう指示されました。

神社の社務所は、会社で言う事務所。

窓口の後ろで忙しそうに働く人達が見え、会社時代を思い出しました。

待つ事5分程度でいただいた御朱印がこちら。

あぁ、寒川神社だなという感じがします。

寒川神社では御朱印をいただく際の初穂料が決まっていません。

そのため、「お気持ち」を包むことになります。

使用感

ほぼ初めての蛇腹式の帳簿。

扱いに困るかと思いましたが、困りました。

本体をしっかり持たなければ、あっという間に全てのページが開いてしまいます。

慌てていたり、うっかりすると地面まで秒で着地してしまい、表紙が汚れる心配も💦

この日は気持ちの良い快晴で、御朱印帳の日焼けが気になりました。

長時間放置しなければ大丈夫かもしれませんが、全てのページが埋まるまで持ち歩く事を考えると、一瞬一瞬に気を遣わなくては…という気がします。

雨天なら湿気が気になるでしょうから、カバーまたはケースの必要性を感じました。

サイズ感は非常にちょうどよく、バッグ内で邪魔になることなく、手馴染みもとてもいいです。

はじめての御朱印帳を選ぶポイント まとめ

今回は、初めての御朱印帳を購入するまでと、実際に使用した感想をご紹介しました。

右も左も分からない中での購入でしたので、頭を抱えましたが、これから購入する方のお役に立てば幸いです。