※当サイトの一部に広告を含みます。

先日、神奈川県伊勢原市にある「比々多神社」を訪れました。相模國六社のうち、三之宮にあたります。

相模國 六社

厚木から秦野に向かう途中、何度か看板を目にしたことはありました。

三之宮 比々多神社の看板

三之宮 比々多神社の看板

しかし、走行中の道路から社殿らしきものは見えず、何となく山の中にあるのかなぁと思うだけ。

今回、初めて参拝するにあたって、若干の緊張感を抱きながらの道中でした。

当ページでは、三之宮 比々多神社のご祭神・御利益、御朱印、比々多神社までのアクセスを紹介します。

著者プロフィール

三之宮 比々多神社

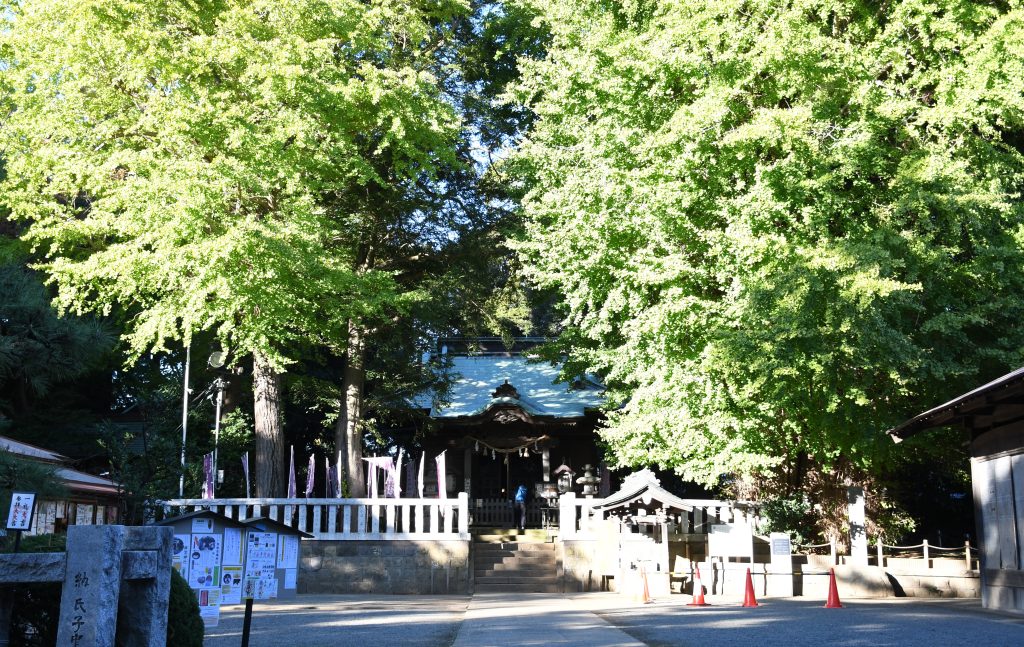

三之宮 比々多神社は、神奈川県伊勢原市 大山のふもとにあります。

境内にある遺跡から、縄文時代の土器や古墳時代の勾玉などが出土した場所で、1万年以上の歴史ある神社さんです。

三之宮 比々多神社のご祭神は、次の通りです。

豊斟渟尊:国土創造の神様

天明玉命:玉造りの神様

稚日女尊:機織りの神様

日本武尊:叡知と武勇の神様

【相殿神】

大酒解神:酒造りの神様

小酒解神:縁結び・子授安全

豊斟渟尊、天明玉命、稚日女尊、日本武尊の4柱が主祭神で、創造・子宝・衣料・出世・開運・除災・交通安全などに御利益があるといわれています。

比々多神社はパワースポットとしても有名で、スピリチュアルなものに無関心な私でさえ「何かここ落ち着く…」と感じました。

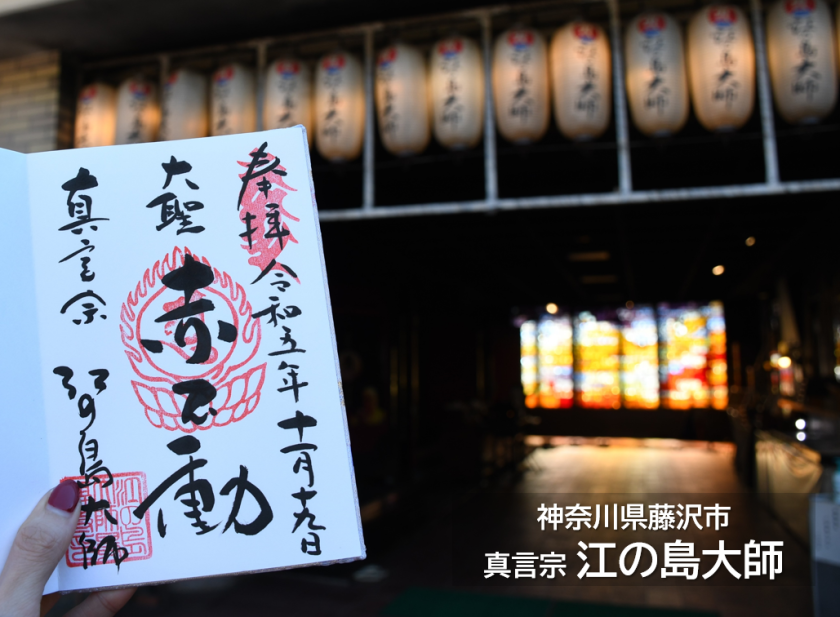

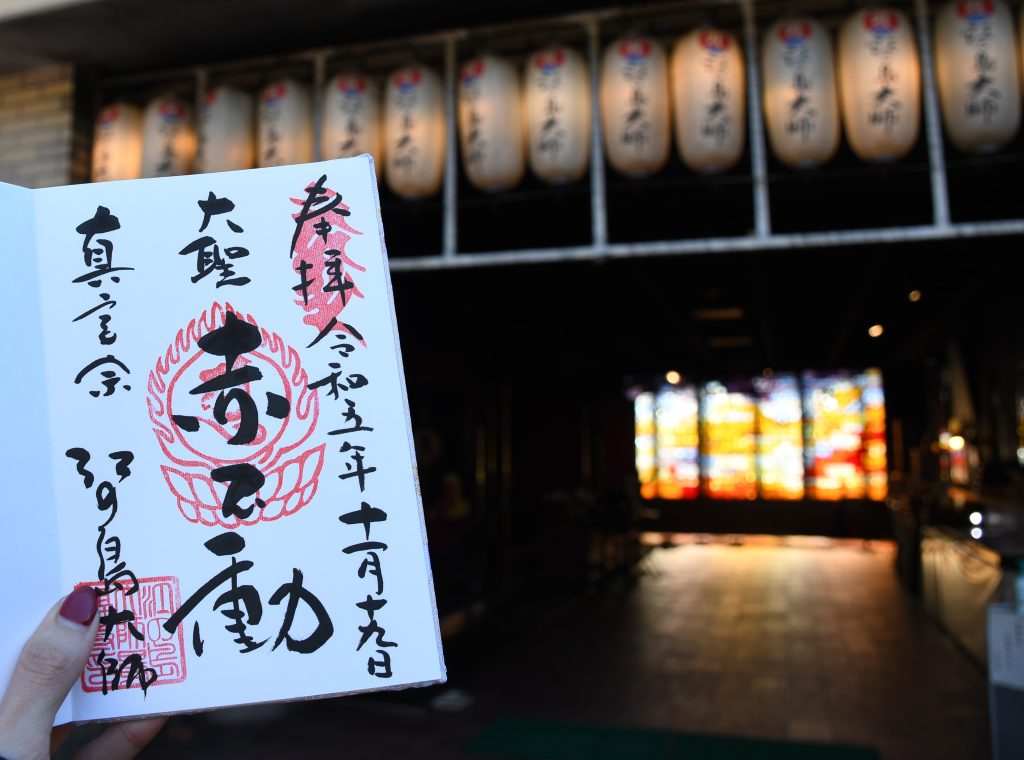

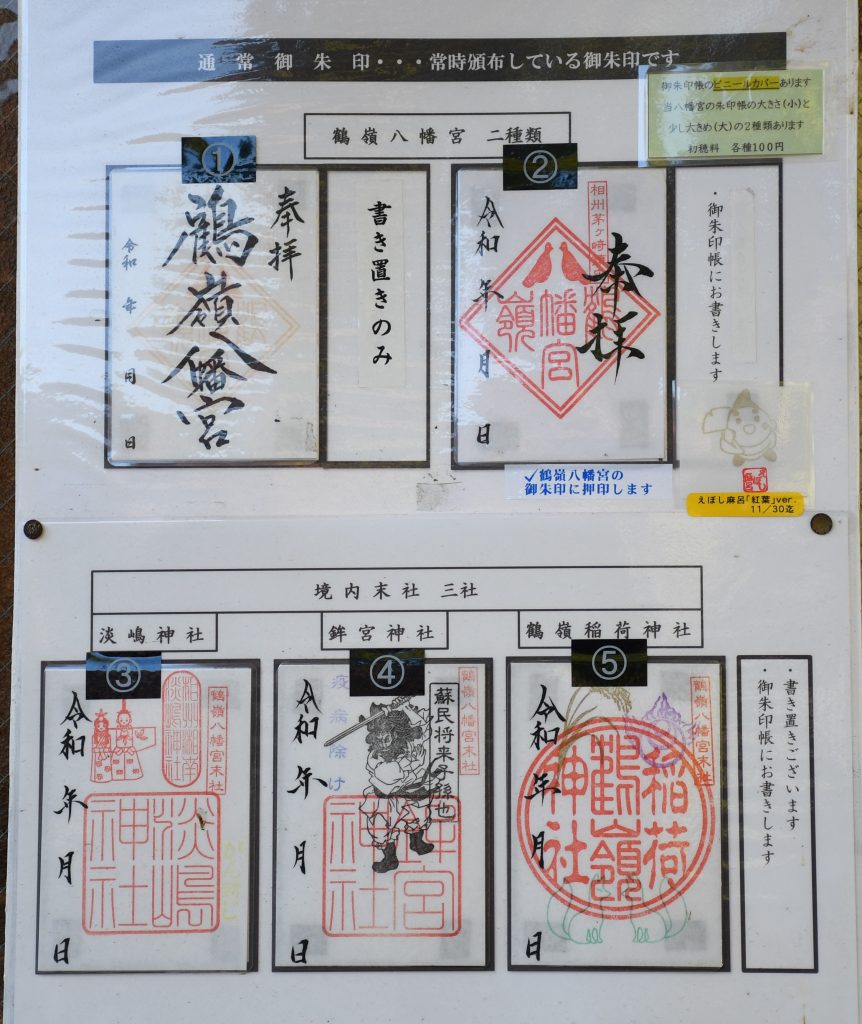

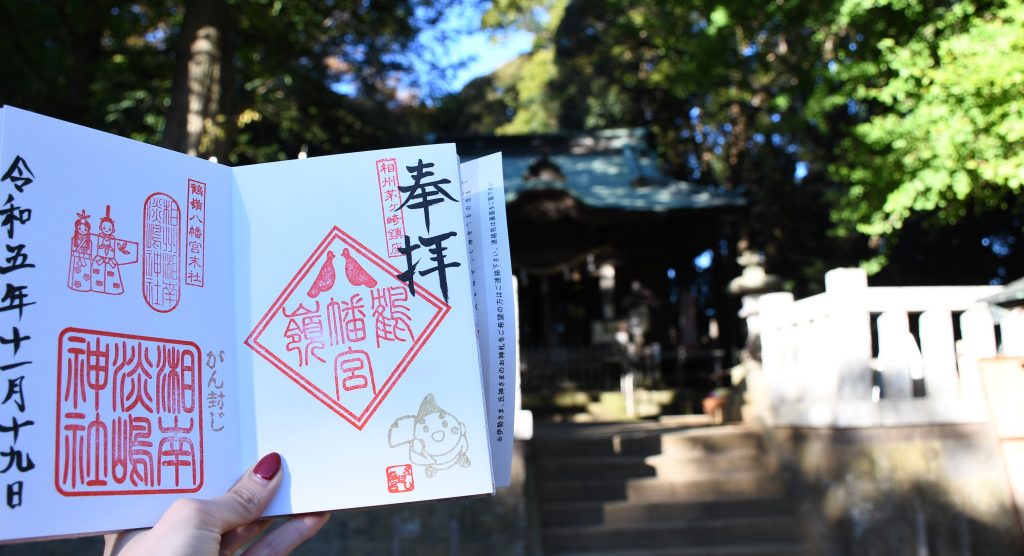

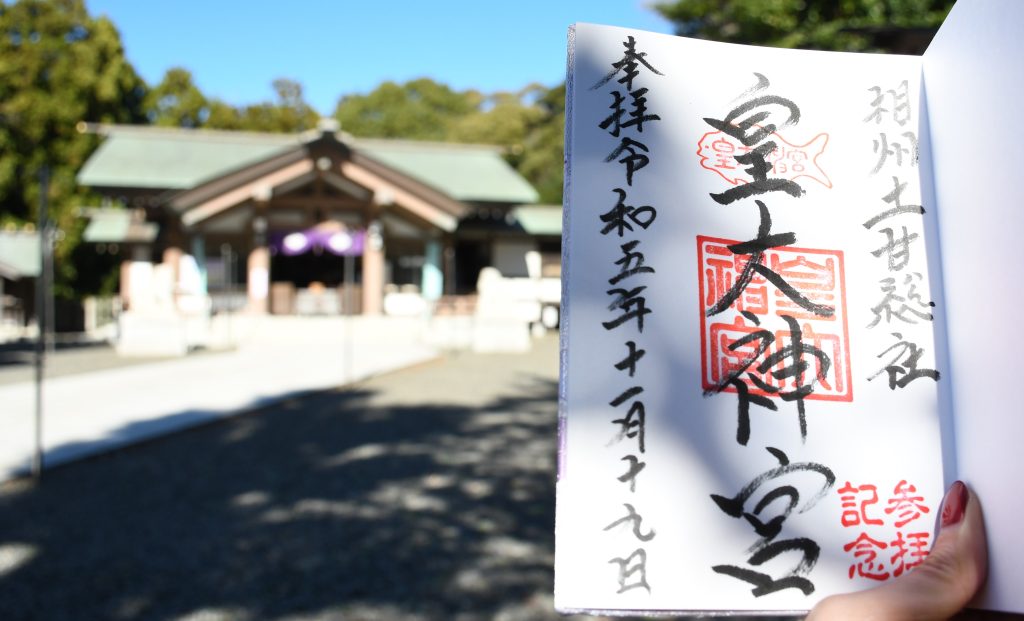

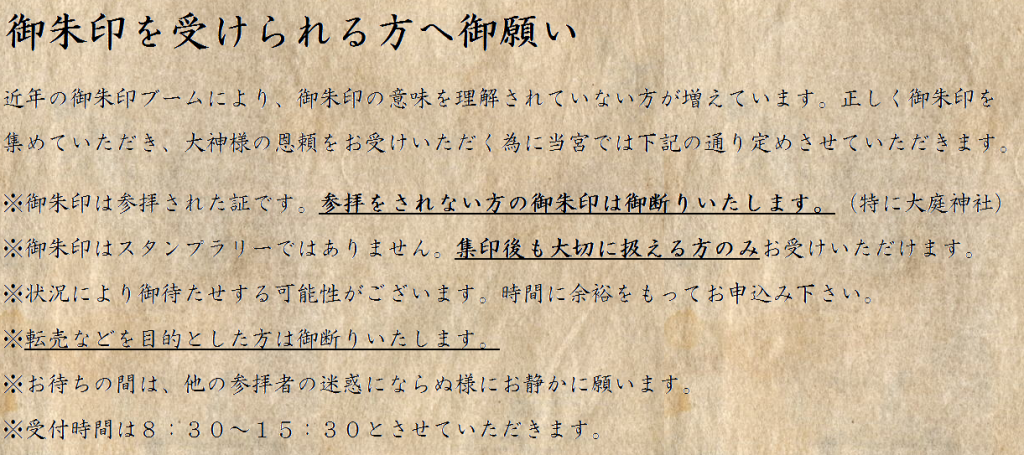

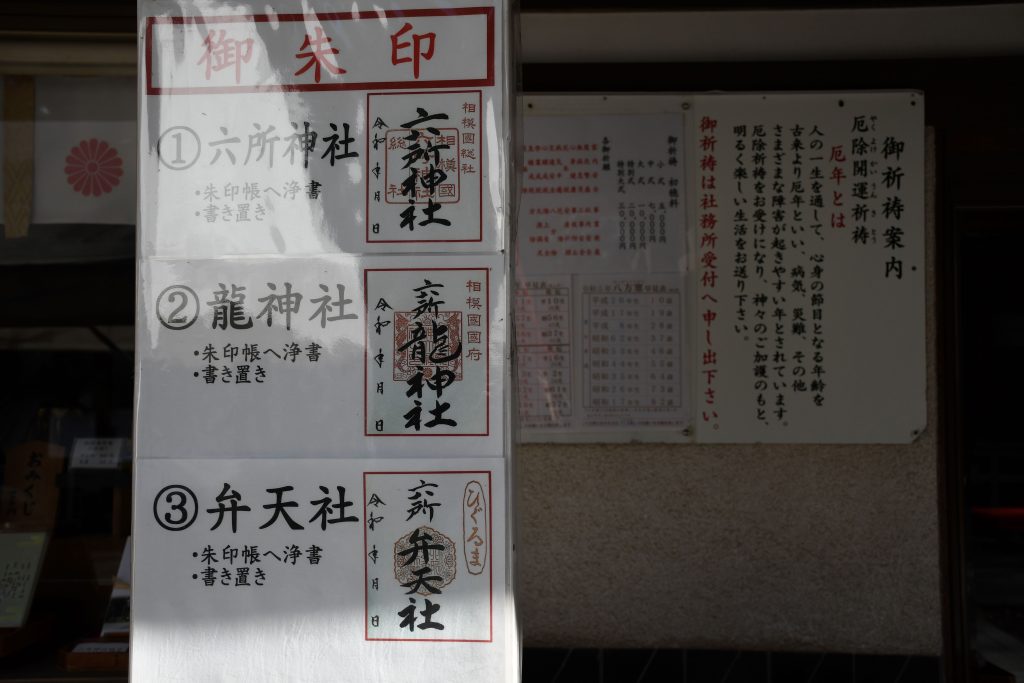

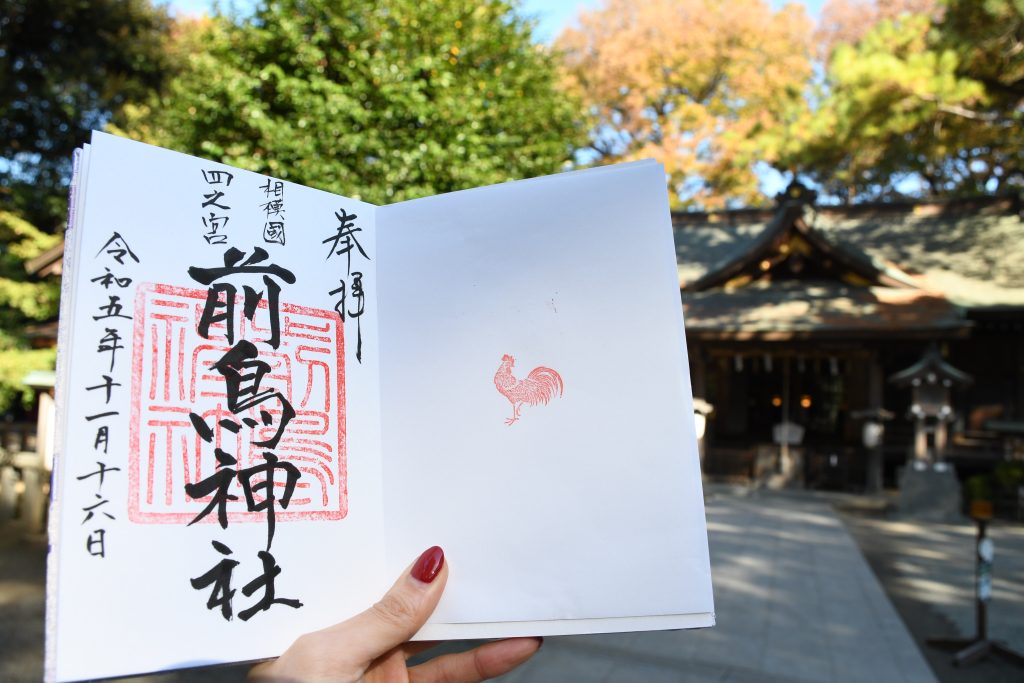

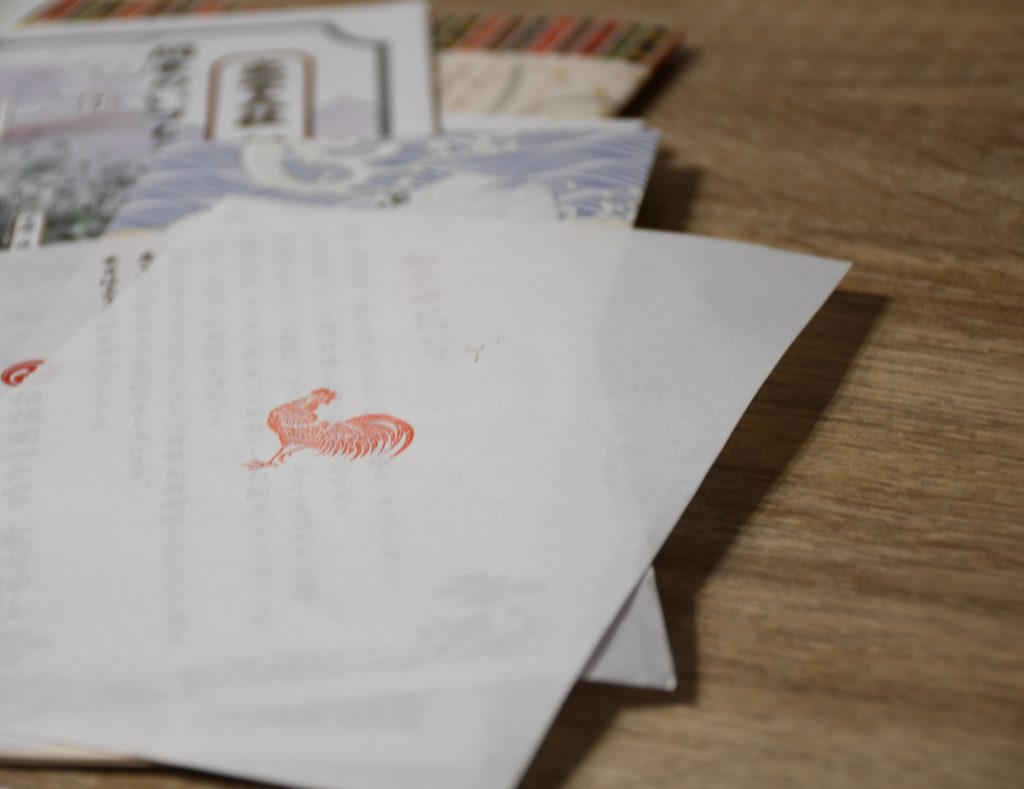

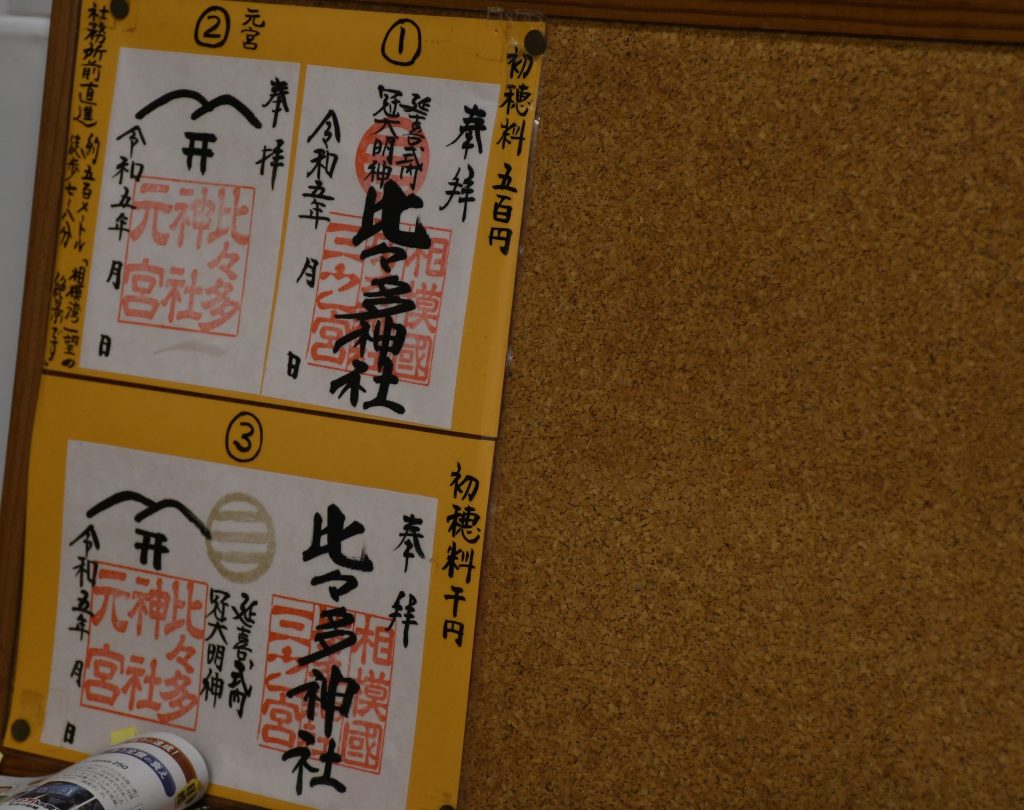

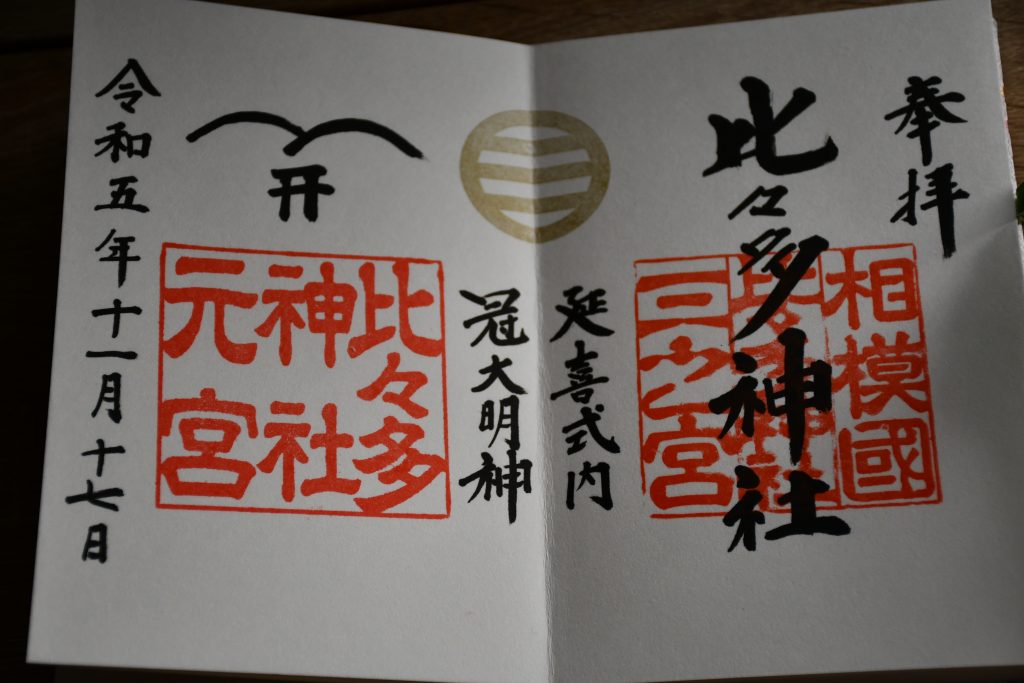

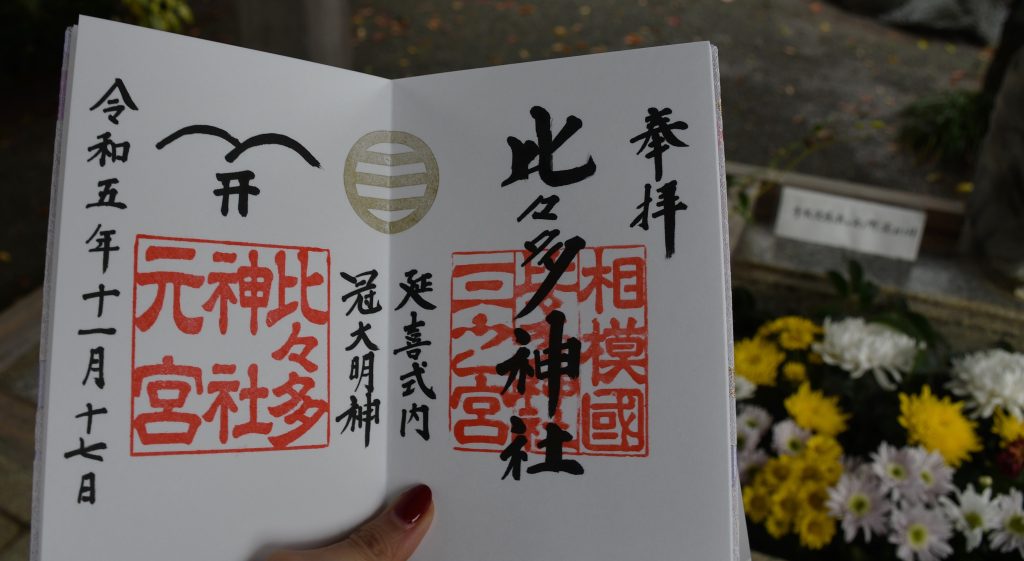

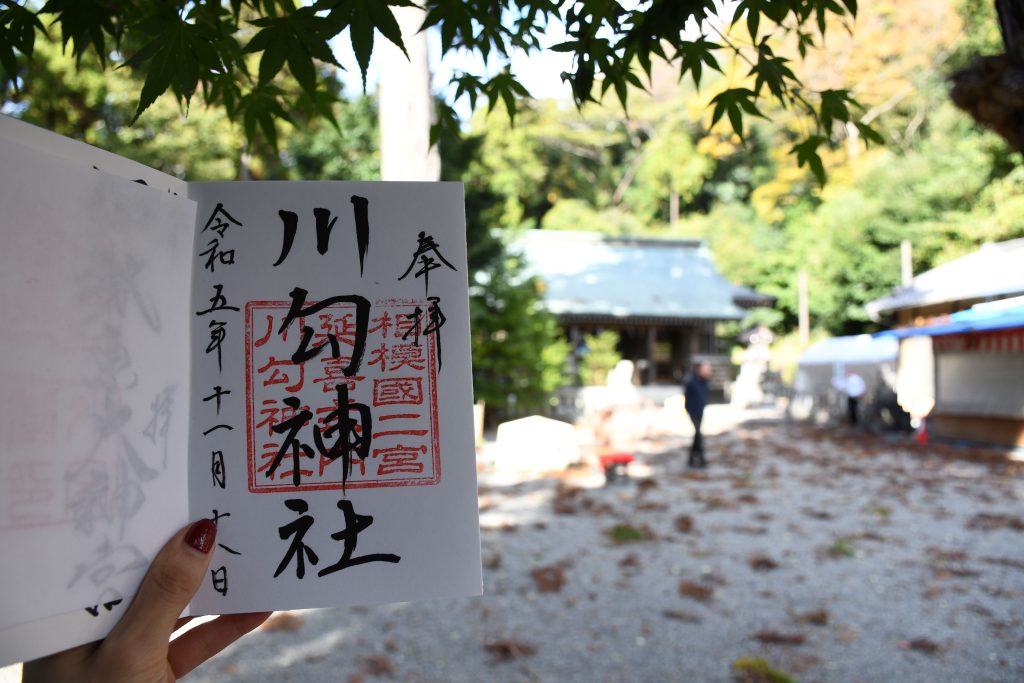

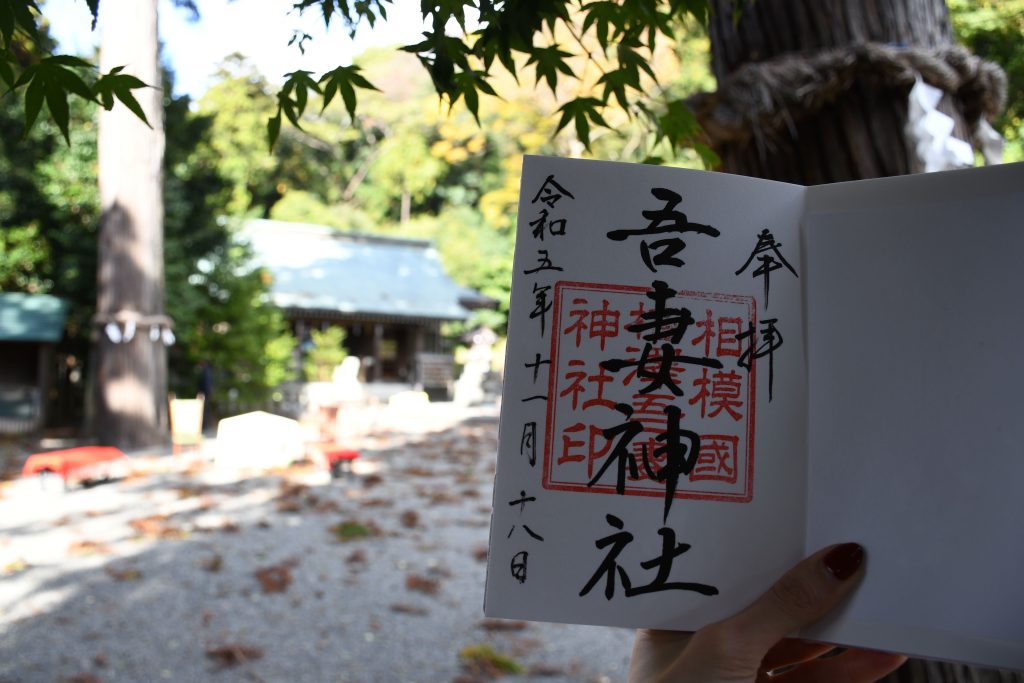

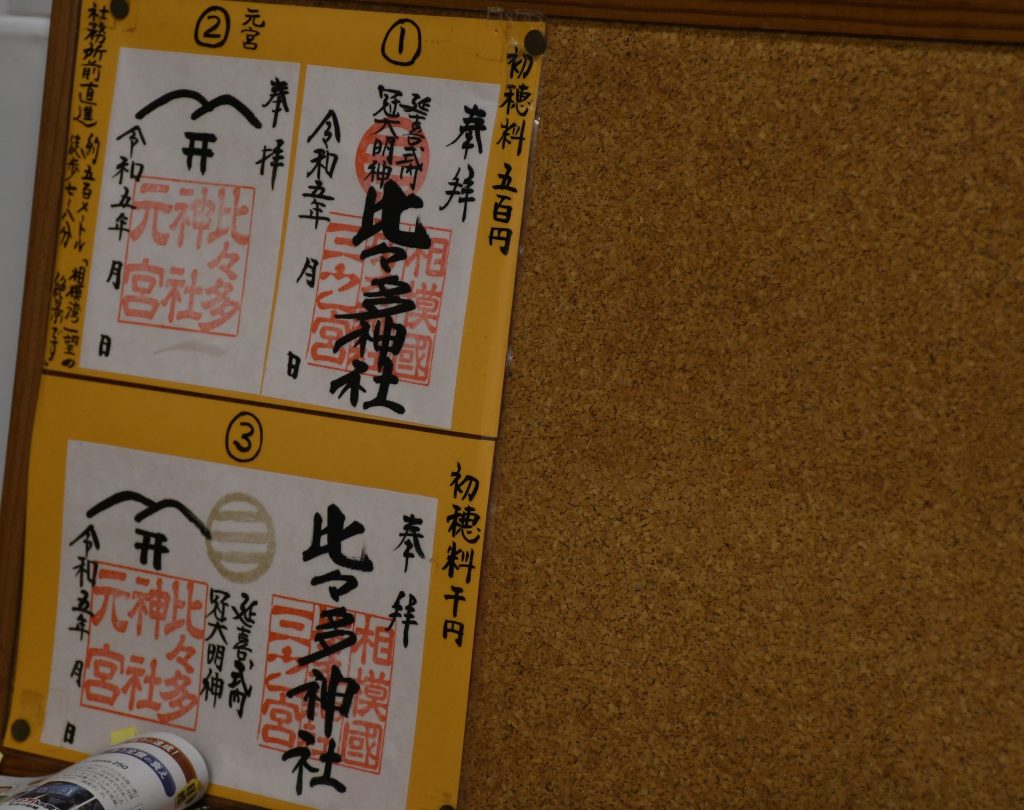

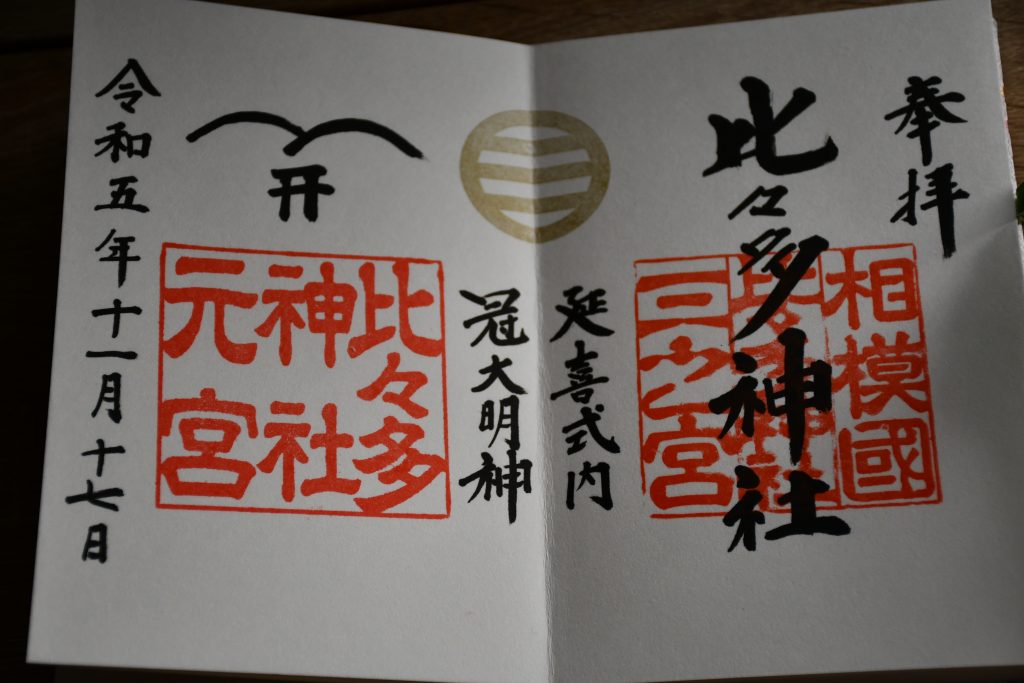

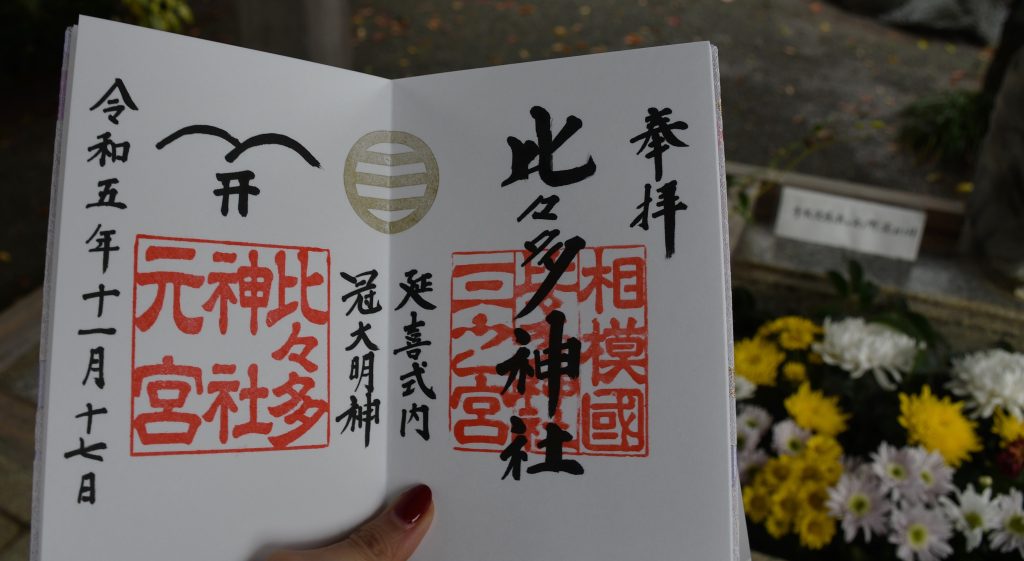

三之宮 比々多神社の御朱印

比々多神社の御朱印は、手水舎のそばにある社務所にていただくことができます。

種類は3種類で、半ページで500円。見開きで1000円です。

見開きのものをお願いすると、中央に紋を押してもらえます。

写真では伝わりきらない格好良さがある御朱印です…!

写真では伝わりきらない格好良さがある御朱印です…!

三之宮 比々多神社までのアクセス

三之宮 比々多神社の基本情報、各手段のアクセスは次の通りです。

基本情報

住所:〒259-1103 神奈川県伊勢原市三ノ宮1472番地

電話:0463(95)3237

FAX:0463(92)4381

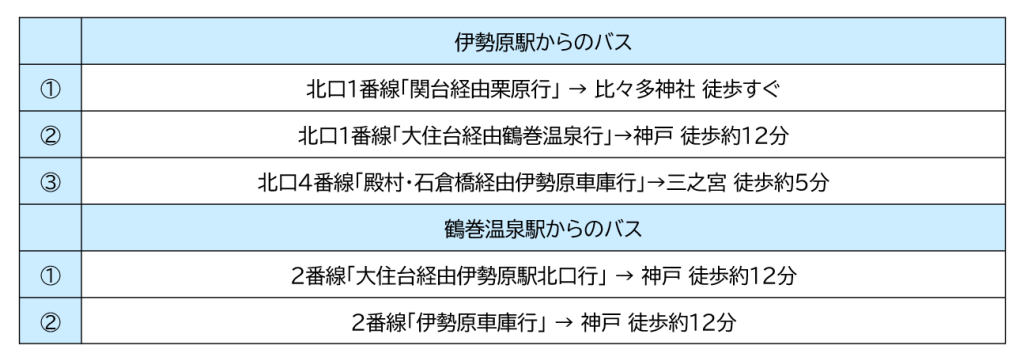

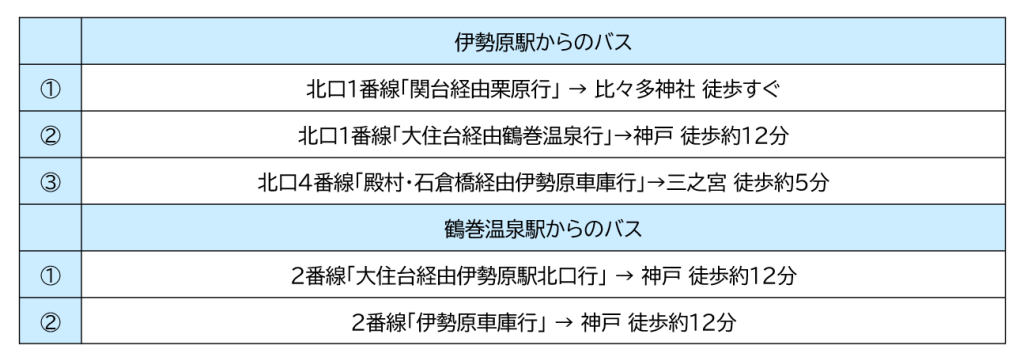

電車・バスの場合

小田急線伊勢原駅または鶴巻温泉駅からのルートは次の通りです。

時刻表、ルート検索は、神奈川中央交通 公式ページよりご確認ください。

車の場合

新東名高速道路「伊勢原大山IC」からのルートは、下記を参考にしてください。

駐車場は第1から第6までありますが、第2駐車場は土日祝祭日および恒例祭典の際に開きます。第3駐車場以降は、正月・節分などの祭事にしか解放されませんので、注意してください。

関連リンク

「三之宮 比々多神社」参拝レポ

ここからは、参拝レポをお送りします。

私が参拝した日は大雨と強風の荒天でした。雨だけならよかったのですが、風が強く、写真は少なめです。

できるだけわかりやすく撮影させてもらったので、お付き合いください。

たいへんのどかな田舎道

比々多神社は、大山のふもとに社殿を構える神社です。

東名高速道路の高架下を通る県道を抜け、▽比々多神社入り口の信号を曲がり、更に進んでいきます。

「比々多神社入り口」の信号/参拝と別日に撮影

「比々多神社入り口」の信号/参拝と別日に撮影

畑の間を抜けると、不意に看板が見えて来ます。

元気な草木で全容を見る事は叶いませんが、「三之宮」の文字から比々多神社の看板だと推察することはできます。

看板手前を左折すると、右手に鳥居が見えて来ます。▽写真のように、駐車場の案内看板があるので、素直に従います。

すぐに表れた駐車場は、荒天にもかかわらず、他の参拝客の車が停められていました。

看板に従い、素直に前向きに

看板に従い、素直に前向きに

車を降りた瞬間、強風に煽られ傘がひっくり返りましたが、めげずに参拝していきます。

駐車場の一角にお車祓所が設けられていました。温かみのある木製のお社で、雨でもしっかり出迎えの姿勢だったのが印象的でした。

駐車場から見る手水舎

駐車場から見る手水舎

参拝したのは11月中旬だったので、「七五三詣り」の幟が立っていました。

色々な幟を見てきましたが、比々多神社さんが出している備品(という表現が適切かどうかはわかりかねますが…)は、可愛らしいものが多い印象です。

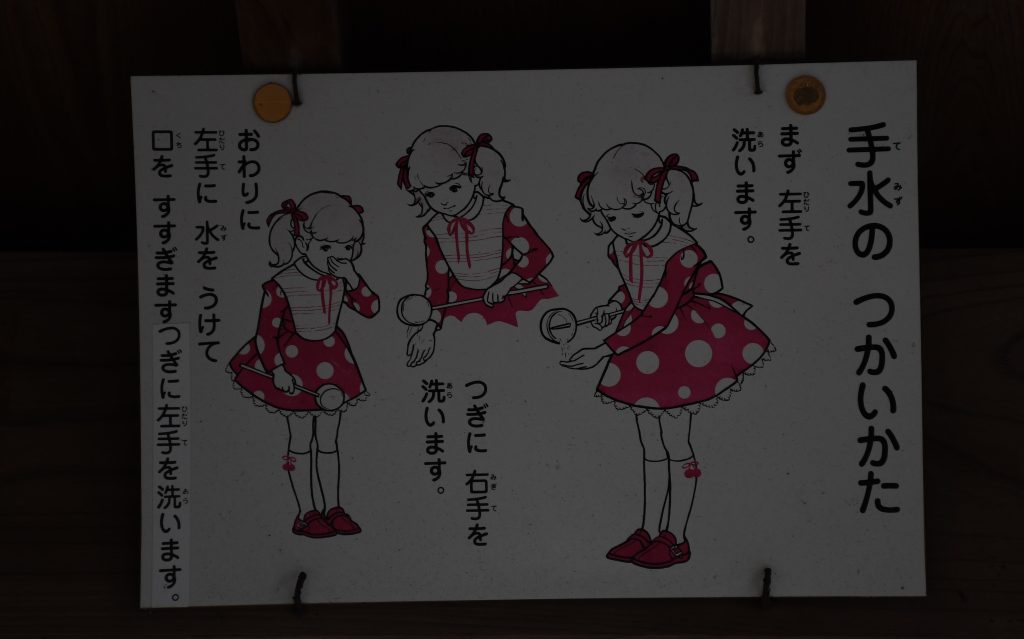

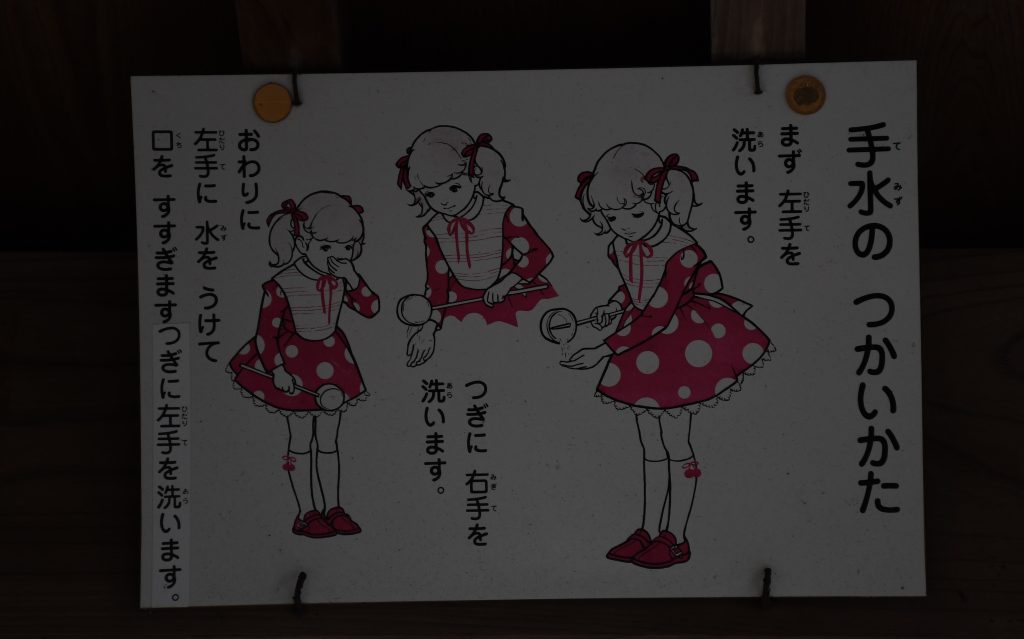

手水舎の天上付近に説明書

手水舎の天上付近に説明書

菊のたたずむ手水舎

手水舎には、たくさんの菊が飾られていました。

悪戯が好きそうな龍がお茶目

悪戯が好きそうな龍がお茶目

貯水部分に花弁を浮かべるのではなく、花器を設置し、活けるスタイルでした。

菊の花弁は細く、繊細なので、長い時間ぷかぷか浮かせるのには不適切です。

参拝客に美しい菊花を愛でて欲しいとの心遣いが見えた気がして、荒天に沈みかけた心も洗われた気がしました。

「手水舎の桶に水がたまっていないなら、何処で手を洗うの?」とお考えの方もいるかもしれません。答えは、下記の通りです。

△「流水口」とある箇所から、微量の水が流れていたため、こちらを利用しました。

可愛いと綺麗の融合

心と手元が清まったところで、ようやくお詣りです。

大雨の中、どっしりした佇まいで出迎えてくれる拝殿

大雨の中、どっしりした佇まいで出迎えてくれる拝殿

狛犬は、悪いものが入ってこないよう見張る役を担っています。

一般的な神社と同じく、比々多神社の狛犬も右側の子が口を開けていました。

比々多神社の狛犬(左)

比々多神社の狛犬(左)

比々多神社の狛犬(右) ガオ~~~!

比々多神社の狛犬(右) ガオ~~~!

階段を昇ると、左手に鐘楼があります。

うっかり慣らしたくなる鐘楼

うっかり慣らしたくなる鐘楼

脇にはリスが控えており、ここで鐘を鳴らす人達を見守ってくれているのでしょう。

境内右手には、授与所があります。お守り等の授与品をお求めの方は、こちらでいただくことができます。

拝殿より厳格な空気を醸し出す授与所

拝殿より厳格な空気を醸し出す授与所

菊まつりのため、境内のあちこちに菊が飾られ、とても晴れやかな気持ちになりました。

いろんな菊華

いろんな菊華

正体不明の竹と椿

正体不明の竹と椿

拝殿前のご神木が強すぎる

拝殿前のご神木が強すぎる

拝殿前には2体の卯(うさぎ)が並んでいます。

参拝前、比々多神社について予習してきたものの、うさぎの記述はなかったような…?

子ウサギが戯れる左の卯

子ウサギが戯れる左の卯

パパ卯かもしれない

パパ卯かもしれない

何はともあれ、無事にご挨拶ができ、ホッとしたところで社務所で御朱印をいただきました。

森の中に十二支

御朱印をいただく際、うさぎの事をうかがいました。その年の「干支」が1年間、あの台座にて拝殿を守る決まりなのだそう。

次の役目を待つ他の十二支は、社務所前の道を進んだ森の中にいました。

△薄暗くて見えづらいのですが、それぞれ2体ずつ、異なる様相でその時を待っていました。

これから参拝される方はぜひ、ご自身の干支を探してみて下さいね。

「三之宮 比々多神社」参拝レポまとめ

今回は、神奈川県伊勢原市「三之宮 比々多神社」参拝レポをお送りしました。

この日は立入禁止となっていましたが、境内を更に上へ進むと、比々多神社の「元宮」があります。

次回は晴れの日に参拝しようと思います。

関連記事

リンク

リンク

リンク