当サイトの一部に広告を含みます。

昨日、街中でふわりと漂う香りに釣られ、香りの主を探してみると…

白梅が開いていました。

そういえば、今週半ばに通りがかった農地の隅でも開いていたなと思い出し、仕事終わりに猛ダッシュで梅林を訪れた筆者。

当ページでは、筆者のように焦って見に行かなくていいように、梅花の見頃、梅の歴史を紹介します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈(90′)

榊原行政書士事務所 代表行政書士

やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

むっさある梅の品種

梅は、バラ科サクラ属の落葉髙木で、花梅と実梅に分けられます。

花梅は観賞の対象、実梅は果実を利用し、食用・薬用に用いられます。

ちなみに、枝や樹皮は染料として使われる事があります。

花梅の代表的な品種は次の通りです。

- 幾夜寝覚

- 栄冠

- 鴛鴦

- 黄金梅

- 鴬宿

- 思いのまま

- 鹿児島紅

- 春日の

- 楠玉

- 邦彦紅

- 呉服枝垂

- 月見殿

- 剣先

- 源平の枝垂梅

- 古代紅鴬宿

- 座論

- 残雪

- 志村

- 書屋の蝶

- 筋入鴬宿

- 筋入夜光

- 玉牡丹

- 茶筅

- 蝶羽重

- 月の光

- 冬至

- 朱鷺の舞

- 南高梅

- 緋の袴

- 姫千鳥

- 紅千鳥

- 紅鶴

- 蓬莱

- 未開紅

- 美川梅

- 都錦

- 武蔵之

- 桃山

- 夜光玉

- 八朔

- 柳川枝垂

- 柳川しぼり

- 雪灯籠

- 雪山枝垂

- 楊貴妃

引用元:梅花図鑑|一般財団法人 梅研究会

ここに挙げたのは一礼で、梅は野梅系、緋梅系、豊後系の3系統500品種以上の品種があるともいわれています。

梅の歴史

原産国は日本ではなく、中国。

日本に来たのは3世紀の終わり頃、百済の王仁がもたらした説、大和時代に中国・呉の高層がもたらした説、奈良時代に薬木として持ち込まれた説などがあります。

要するに、はっきりしないということですね。

食用、薬用で使われる梅

食用としても知られる梅ですが、未熟な青梅は毒性があり、そのままでは食べられません。

青梅はシロップに漬け、梅酒にされることも多いですが、燻製にしたり、すりおろし汁から梅肉エキスを抽出するなど適切な処理を加え、薬用に用いられることもあります。

このほか、疲労軽減効果、血圧の低下などの効果が得られるといわれますが、令和6年(2024年)時点で、十分な根拠は見当たりませんでした。

調整などで用いられる「塩梅」は、梅の塩漬けが起源とされ、味付けがうまくいったという意味で使われていた言葉だそうです。

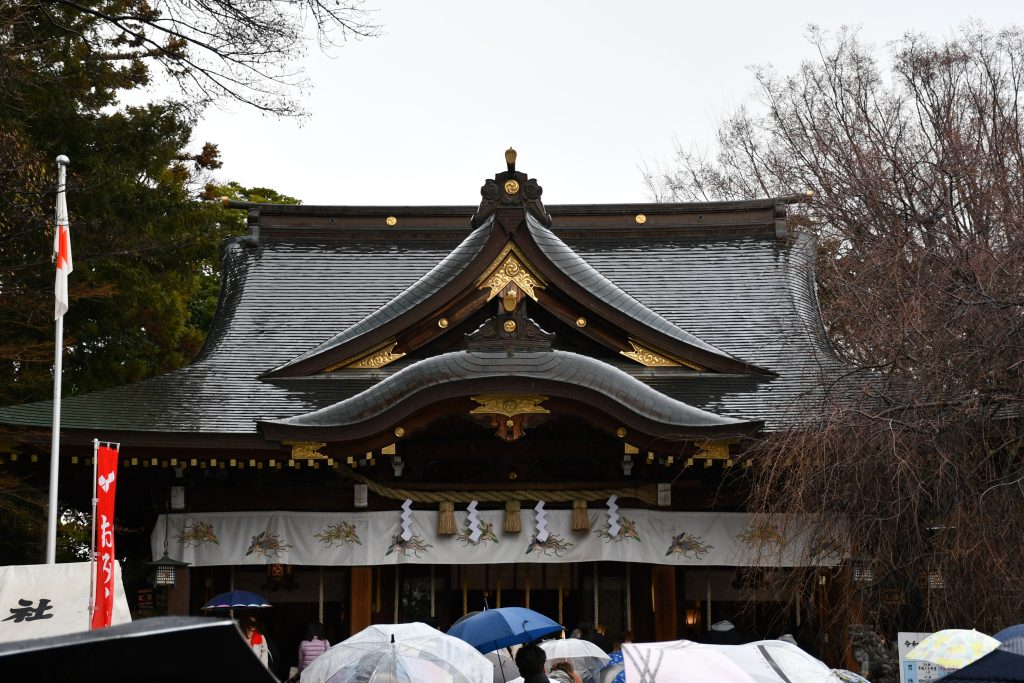

神紋としての梅

梅は、奈良時代から文様として用いられはじめ、菅原道真が梅花を好んだことから天満宮の神紋として用いられ始めたといわれています。

菅原道真と言えば、太宰府に左遷される際に詠んだ「東風(こち)吹かば にほひおこせよ梅の花 主なしとて 春な忘れそ」の詩を連想しますが、庭の梅木が道真を追って飛んできたという「飛梅伝説」もありますね。

日本最古の和歌集「万葉集」にも、梅を取り上げた和歌が多数掲載されていることから、昔から愛されてきたことがわかります。

梅花の見頃

梅花の見頃は、1月下旬から5月頃といわれています。

品種や気候により開花時期は異なるため、梅を目的に遠出される際は、開花期を確認してから計画されるのがオススメです。

三分咲きの梅林【スナップ】

ここからは、筆者の梅林ダッシュ鑑賞の様子をお送りします。

仕事を終え、時計を見ると15時半。日没まで約1時間(と思ったけど、日が延びて今週は16時50分頃なんですよね)あることを確認し、梅林へ。

途中、霞む富士山が奥ゆかしかったです。

夕暮れの梅林は、人も少なく、絶好のお散歩スポットでした。

ここには沢山の種類の梅があり、とてもじゃないけど全ての名前を覚えることはできません。

ただ、和風で、風流な名前が多いため、自分の中のおじさんが「そうか、君は雪灯籠って言うのかい」などと茶を点てることも。

梅の中でも特に香りが強いのが蝋梅ですね。

ただ、道を歩いているだけなのに振り向いてしまうその香りは、私の心を掴んで離しません。

まだ若い梅の木も、しっかりつぼみや梅花を携えていました。

盆栽としても可愛がられる梅ですが、筆者は地に根を張る姿が1番好きです。

バラ科サクラ属というだけあり、白梅の一部は桜花のようですよね。

ちなみに、梅の花言葉は「上品」「高潔」「忍耐」「忠実」。

ここから更に細分化され、紅梅は「艶やかさ」、白梅は「気品」だそうです。

花萼の朱色が白梅の美しさをより際立たせていて、筆者は終始、胸がドキドキでした。

梅花の種類、見頃まとめ

当ページでは、梅花の歴史や種類、見頃を紹介しました。