当サイトの一部にアフィリエイト広告を含みます。

1. 出かける理由

いつも車窓から眺めるだけだった景色。けれど、ずっと気になっていた場所を今日、ようやく歩いてみた。散歩のお供は購入から間もないカメラと、飼っているコザクラインコである。

小動物用のバッグ

小動物用のバッグ

2. 自分の足で

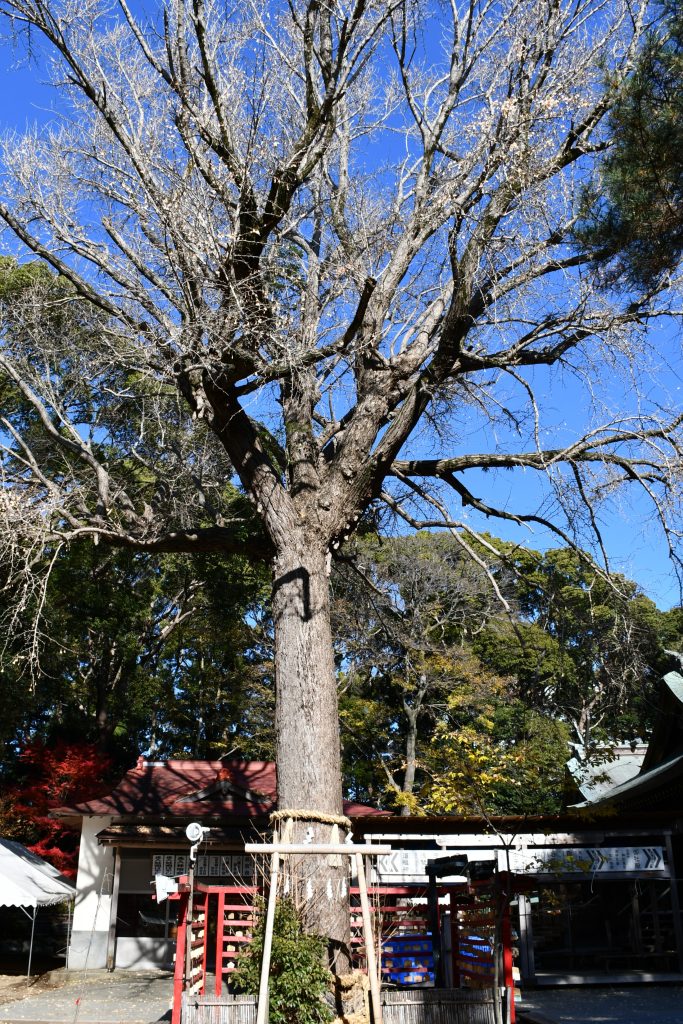

いつも通り過ぎるだけの小道に足を踏み入れると、冬らしく澄んだ空気に満たされ、遠足で訪れた山道と似たみずみずしい香りが漂っていた。姿こそ確認できないが、木の上ではたくさんの鳥たちがさえずり、近くを流れる川の音と落ちた木の葉を踏みしめる自分の足音だけが聞こえる。今日は、良い日和だ。

愛鳥はというと、首から提げた小動物用のキャリーバッグから顔を出し、聞き慣れぬ鳥の声や周りの風景を懸命に眺めているようだった。彼にとっての「外」といえば、自宅のベランダと、たまの動物病院くらい。筆者の40分の1にも満たぬカラダで感じる自然は、さぞ雄大だろう。

決して車や自転車では通れぬ道を進むと、今にも朽ちてしまいそうな資材が目に入る。背後には収穫を待つ野菜たちが行儀よく並び、それらの反応は人の杜撰さがもたらすものでなく、あくまで経年と通常消耗によるものだろう。日本には八百万の神がいると信じられているが、こうした道具たちは主人と過ごした月日の長さ分、神力が宿るのではないか等と考えてしまう。

3. 散歩を通して得た気づき

筆者はしょっちゅう散歩する。なぜなら、どんなに鬱屈な気持ちで玄関を出ようが、必ず気持ちよく帰って来られる。今回の散歩もまた、すがすがしい気持ちで過ごすことができた。

(1)枯葉を踏む音の心地よさ

一通り紅葉を終えた葉は潤いと物理的な重みを手放し、味わい深いアンティークカラーへと変化する。枝に別れを告げた彼らが展開する絨毯は、1歩ごとにほどけるような柔らかな感触と、筆者の耳に心地よい温かさを運んでくれる。同時に、頭の中を占めている雑念を一瞬にしてかき消し、ただ歩くことの楽しさを思い出させてくれるのである。まるで、筆者も風景の一部になったようだった。

(2)コンニチハの魔法

山や林を縫うような道を歩いていると、大きなリュックを背負ったハイカーや、マウンテンバイクの人たちとすれ違い、追い越されることがある。その度に、どちらからともなく「こんにちは」と自然に挨拶を交わす。普段、街中では気に留めることもない見知らぬ者同士が、その場所では至極当然に小さなコミュニケーションを交わしているのである。

いくら整備されているとはいえ、全ての道がアスファルトで舗装されているわけではない。中には急な斜面との境が曖昧で、人1人通り抜けるのもやっとというほど狭い道もある。また、聞こえるのは鳥や枯葉の衣擦れ、自らの足音ばかりの山中で心細さを感じることもある。そのような場では、「こんにちは」や「通りますね」等の簡潔な言葉だけでも孤独が柔らかくなる気がする。

挨拶とは、そこにいる全員が一瞬を共有している心地よさを感じさせてくれるのだと思う。

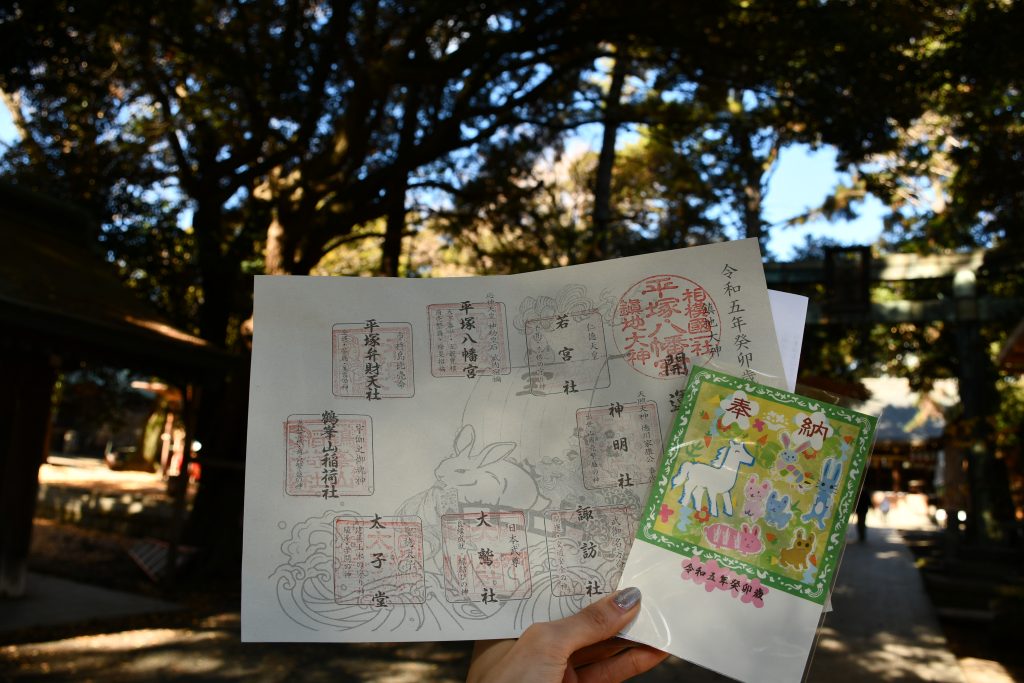

(3)自分だけの地図

散歩に特別なものは必要ない。普段当たり前に持っている身分証や金銭、スマホ、そして目的地は自宅に置き、カメラと愛鳥(コザクラインコ)だけを連れて出た。

そのため、分かれ道での判断基準は「気分」。正月ならではの贅沢である。

道中、いくつかの看板に出会った。選ぶ先に何があるかを示すものだが、聞き慣れぬ名もある。ていねいに距離を併記してくれているものもあれば、今にも消え入りそうな文字もある。前者はより容易に選択でき、後者は見知った場所であっても不安な気持ちに支配される。たかが看板1つにこんなにも心を揺さぶられるとは思いもよらなかった。

看板のない分岐は、いつもは通らず、誰も歩いていなさそうな道を選んだ。不安がないかといえば嘘になるが、このような機会は滅多にない。

結果をお伝えしておくと、既知の道へとつながる近道ばかり。時間の制限が緩やかなときに限ってショートカットできてしまう点はいかにも人生らしい。時間のないときに散歩する余裕はないだろうが、急ぎの際はこれらの道を選ぼうと思う。

(4)オリーヴのパートナー

気になる景色を見つけ、心の水面に波紋が広がるたびにカメラを構え、ファインダーを覗き込む。シャッターを押す音に集中し、周囲の気配を忘れることも多い筆者だが、今回は違う。肩に乗せた愛鳥が、散歩の主役になっていたのだ。

「かわいい!」

「インコがいる!」

そんな声が聞こえ、ハッとして周囲を見渡す。通行人である。ファインダー越しに見えない世界が、愛鳥のおかげでじわりと広がる。彼らの表情には笑顔が携えられ、すれ違う瞬間の会釈だけで終わらない。まるでインコが散歩道のアイスブレーカーになってくれたようだった。

散歩は1人でも楽しいけれど、オリーヴ色の小さなパートナーがいてくれるだけで風景は一変した。肩に乗った小さな仲間が、ただの散歩を少し特別なものに変えてくれる。

散歩を通じての学び

散歩を通じ、筆者は下記の学びを得た。

- 自然との調和で心整う

- 自分のペースをはかることができる

- 意識的に立ち止まる重要性を知る

- 人と繋がることのよろこび

- 自分の内面を知るヒントを得られる

(1)自然との調和で心整う

散歩は、日々の喧騒やしがらみから少し、自分を解放してくれる。木々の間を歩き、川のせせらぎを聞き、自然と自分とのリズムが無意識に重なる瞬間が味わえる。

例えば、風の音と鳥のさえずりは耳に心地よく響き、歩く度に地面を踏みしめる感覚は間違いのない「生」を感じさせてくれる。

こうした自然の中で過ごす時間は心のリセットを叶え、内面的な静けさを取り戻す時間となる。日常に追われているときには見過ごしがちな喜びや気づきが散歩の中には詰まっているのである。

(2)自分のペースをはかることができる

散歩最大の魅力の1つは、自分のペースをはかることができる点にある。急がず、ただ足を前へと運ぶ動作は、自分の気持ちや思考を自由に反映するものだ。ハイカーやマウンテンバイクの人たちに追い越されようと焦ることはなく、自分だけの歩調で進んでいける楽しさがある。

他人がいることが当然の社会では、少なからず誰かと自分とを比べてしまうが、自分のペースで進むよろこびがある。焦らず、比べず、時に立ち止まりながら、自分が感じるまま歩もう。

(3)意識的に立ち止まる重要性を知る

歩きながら景色を楽しむのもいいが、時に立ち止まり、周囲を見渡す。なんとも贅沢な時間だ。自分が見過ごしてきた風景や、通り過ぎていた小さな発見に気づく瞬間も散歩の魅力だ。立ち止まってよく見ることは、普段は目を向けない部分に気づき、心が豊かにすることがある。

急ぐ必要はなく、時に立ち止まって目に見える世界をじっくり観察すると、新たな発見や気づきが思いがけない場所に隠れていたりする。

(4)人と繋がることのよろこび

街中ですれ違うほとんどの人と挨拶を交わすことはないが、自然の中を歩いていると、見知らぬ人同士でも気軽に挨拶を交わすことがある。ささやかな会話やすれ違いざまの笑顔、ちょっとした雑談が散歩のよろこびと楽しさを一層深めてくれる。人と人との距離が自然にやんわりと近づく感覚は、普段の生活では得られない貴重な瞬間。

他人とのつながりは、小さな挨拶や時間の共有から生まれる。誰かと目を合わせ、笑顔を交わすことは日常で心のつながりを感じさせてくれる。山中に限らず、日常生活にも積極的に取り入れていきたい。

(5)自分の内面を知るヒントを得られる

散歩は、単なる移動手段ではなく自らと向き合う時間であり、自らの感情や思考に気づくことができる。

例えば、歩きながら浮かぶアイデアや自然と浮かぶ過去の出来事は、その瞬間、心に変化をもたらすことがある。日々の中で気づかぬ心の疲れを、自分の心の声を聞く時間を持つことで知り、癒せるのではないだろうか。

結論としての学び

散歩はただの運動ではない。心を豊かにする時間であり、人生に必要なものを再確認するための大切な瞬間である。

【散歩のすゝめ】準備とポイント

ここからは、散歩を始めるのに役立つ情報を提案したい。

1.服装と靴選び

散歩の際は、できる限り楽で動きやすい服装が好ましい。特に、靴は大切だ。足に合った靴を選べば、散歩が長時間に及んでも疲れにくい。山道を歩くなら登山靴、少しはやいペースで歩きたいならウォーキングシューズやランニングシューズもおすすめ。

2.歩く時間帯

散歩の時間帯はお好みだが、できれば朝夕の時間帯がおすすめだ。

朝夕は太陽が地平線近くにあり、より長い距離を通し太陽光が届く。難しいことは省略するが(というより、筆者もよくわからない)、空が暖かな色合いに染まり、風景全体がやわらかく幻想的な雰囲気を帯びる。

朝の空気は、低温となる夜間の影響で埃や汚染物質が沈殿することから、比較的澄んでいる。また、昼間と比較すると夕方は風が落ち着き、視界がクリアになることが多い。これにより、遠くの景色がくっきりと見え、風景の美しさが際立つように思う。

太陽が低い位置にあると木々や建物、地形の影が長くのび、この影が風景全体に立体感と奥行きを与え、平凡な景色がドラマチックになるんですね。

3.水分補給とスナック

散歩前は水分をしっかり摂り、道中での脱水に注意したい。ナッツやフルーツ等の軽食を持参し、休憩につまむのもおすすめだ。

4.目的地とコース選び

散歩の習慣がない場合、行先やコースで悩むこともあるだろう。はじめは近所の公園や自然の多い場所を選ぶと良い。ハイキングや街中を選ぶのなら、あらかじめ関心のあるスポットと景色を調べ、計画を策定するとより楽しく歩けるはずだ。

oplus_0

oplus_0

散歩に出かけたいけど腰が重い人へ

日常と異なる動作を行うには、行動に移すための動機付けが必要だ。本項では、今すぐ散歩に出かけたくなるアイデアをお伝えする。

1.心身のリセット

日々に追われていると、自分の心身状態を聞き逃すことがある。

しかし、散歩は自分と向き合う時間となり、早めのケアが叶うことから回復も早まり、より穏やかな日々を過ごせるだろう。

日々のタスクに追われているなら、1度試してみませんか😊

2.今こそ、自分を大切に

あなたの体と心を守ることは、あなた自身に贈る最高のプレゼント。散歩を習慣化することで、少しずつ心と体に変化が生じるのを実感できるはず。新しい習慣は今よりもっと元気に過ごすための第1歩となるだろう。

3.散歩で得られる小さな喜び

散歩中に見る景色、歩きながら肌で感じる空気、偶然の出会いと発見。それらは多忙な日常では見過ごしがちなものだ。散歩を通じ、こうした小さな喜びを再認識することは、心に豊かさをもたらすはずだ。

4.少しの時間で効果絶大

散歩するのに長時間かける必要はない。平日は5分でも外気に触れ、足を動かすことで心と体に変化が訪れる可能性は高い。時間のなさを気にしているのなら、まずは短い時間からはじめてみては。

散歩を習慣化するコツ

散歩を始めたら、今度は続けるための工夫とモチベーションが大切だ。以下のポイントをおさえることで、継続可能性は高まるかもしれない。

- 目標設定

- 友人や家族を巻き込む

- 散歩中の気づきを記録する

1.目標設定

はじめは毎日ではなく、週に1度から始めてみよう。散歩の日をスケジュールに組み込み、目標を定めると続けやすいだろう。

2.友達や家族を巻き込む

筆者は1人をお勧めするが、友人や家族を誘うことでより楽しめるかもしれない。新たな散歩コースを見つけ、雑談しながら歩くこともリフレッシュする時間を持とう。

3.散歩中の気づきを記録する

散歩中に浮かぶアイデアや気づき、感想を書き留めておくと振り返ることができる。歩行という単調で継続的な動作を行いながらの思考は、思わぬ発見とインスピレーションを誘うこともある。

カメラとコザクラインコと歩く特別な道まとめ

筆者にとって、お気に入りのカメラと大切な愛鳥との散歩は、単なる散策以上の意味を持つひとときだった。普段は気づきづらい季節の移ろいや、自分自身の小さな変化に目を向けられ、足を止めて空気を吸い込み、周りをじっくり観察するお陰かもしれない。特別なことをしなくとも、こんな風に歩くだけで心が豊かになる。

次の休日、あなたも少し足を伸ばし、普段と違う景色や新たな発見を楽しんでみては。