当サイトの一部にアフィリエイト広告を含みます。

相続の基本知識

1.相続の仕組

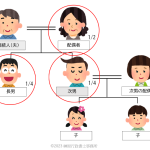

相続とは、故人の財産を法定相続人が承継する仕組みをいいます。日本の法律では、相続人と順位、どれだけ相続できるかの割合が規定されています。

①法定相続人

法定相続人とは、法律により相続権が認められた親族のことをいいます。以下の順位に基づき、相続人が決まります。

| 順位 | 故人との関係 |

|---|---|

| 常に相続人 | 配偶者 |

| 第1位 | 直系卑属(子、孫など) |

| 第2位 | 直系尊属(父母、祖父母など) |

| 第3位 | 兄弟姉妹 |

②遺言書の有無

故人が有効な遺言書を作成している場合、原則、その内容に基づいて遺産が分割されます。ただし、遺言書に記載慣れていない財産が見つかった場合や、異なる取り決めをするには、すべての相続人により話し合いを経て、内容に合意する必要があります。

③法定相続分(法定相続割合)

法定相続分(法定相続割合)とは、法律で定められた各相続人の相続割合をいいます。各相続人の法定相続割合は、下表のとおりです。

| 故人との関係 | 配偶者 | 直系卑属 (子、孫など) | 直系尊属 (父母、祖父母など) | 兄弟姉妹 |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者 | 1 | ー | ー | ー |

| 直系卑属 (子、孫など) | 2分の1 | 2分の1 | ー | ー |

| 直系尊属 (父母、祖父母など) | 3分の2 | ー | 3分の1 | ー |

| 兄弟姉妹 | 4分の3 | ー | ー | 4分の1 |

法定相続人と順位、法定相続割合をまとめると、下表のようになります。

| 順位 | 故人との関係 | 配偶者 | 直系卑属 (子、孫など) | 直系尊属 (父母、祖父母など) | 兄弟姉妹 |

|---|---|---|---|---|---|

| 常に相続人 | 配偶者 | 1 | ー | ー | ー |

| 第1位 | 直系卑属 (子、孫など) | 2分の1 | 2分の1 | ー | ー |

| 第2位 | 直系尊属 (父母、祖父母など) | 3分の2 | ー | 3分の1 | ー |

| 第3位 | 兄弟姉妹 | 4分の3 | ー | ー | 4分の1 |

2.相続税の基礎

相続時に気がかりなのが税金、すなわち相続税化と思います。相続税とは、相続によって取得した財産について課せられる税金をいいます。

①相続税の基礎控除額

相続税には基礎控除額が定められており、一定額まで税金はかかりません。基礎控除額は、以下のように算出することができます。

相続税の基礎控除額=3,000万円×(600万円+法定相続人の数)

相続税の基礎控除額にいう「法定相続人」について、相続放棄した人がいる場合でもそれがなかったとして参入することができますが、実子がいる場合、養子は1人まで、実子がいない場合には2人までと制限される点には注意が必要です。ただし、特別養子縁組の場合には、こうした制限はかかりません。

②相続税の課税対象

相続税の課税対象となるのは、現金預貯金や土地建物、株式、貴金属、家財道具など、故人が所有していたものはほとんど全てですが、以下の財産については、相続税の課税対象とはなりません。

- 墓所、仏壇、祭具など

- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産

- 生命保険金の控除額まで

(500万円×法定相続人の数) - 死亡退職金の控除額まで

(500万円×法定相続人の数)

相続税の税率には累進課税が適用され、相続財産が多いほど税率が高くなります。

| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000万円以下 | 10% | ー |

| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |

| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |

| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |

| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |

| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |

| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |

| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

相続税について詳しく知りたい方は、「相続税の課税対象・控除を徹底解説!税額計算のポイント」をご覧ください。

生前対策の目的

相続に関する生前対策は、単に資産を減らし、かかる税金を逃れるだけでなく、遺族等の遺産承継を円滑に進める手段でもあります。ここでは、生前対策の目的について解説します。

1.相続税対策

相続税は、課税遺産総額により変動するため、早期の対策で税負担を軽減することが可能です。たとえば、生前に一部の財産を贈与、または信託財産にする方法や、生命保険の活用等が考えられます。税制は頻繁に改変を繰り返すことから、最新の情報に基づいた対策が求められます。

2.相続人同士の争い回避

相続において、感情的ないざこざからトラブルに発展するケースもあります。こうした事態を防ぐには、遺言書を作成し、遺産の分配方法を明確にするのが有効だと思われます。特に遺言書による遺産分割と遺言執行者の指定は、相続人同士の意思の食い違いを防ぐためにも大切な事項です。

3.遺産の承継手続きを円滑にするため

生前から財産を整理しておくことで、相続時の手続きがスムーズになります。どこに、どのような財産があるのかを明示するほか、贈与による承継時期の分散も有効です。

具体的な生前対策

以下に、代表的な生前対策をご紹介します。

1.遺言書の作成

①遺言書の種類

遺言書は、以下に分類することができます。

| 区分 | 特徴 | 保管方法 |

|---|---|---|

| 公正証書遺言書 | 公証役場において、公証人が作成する遺言書 作成には手数料がかかるものの、証人2名の立ち会いの下で作成され、法的な効力は非常に強い | 公証役場にて原本を保管 |

| 自筆証書遺言書 | 本文を自書する遺言書 自宅で手軽に作成できる反面、内容に誤りがあると無効になる可能性があります | 自宅等 |

| 法務局(遺言書保管所) |

②遺言書を作成する際のポイント

遺言書を作成する際は、以下のポイントを意識しましょう。

- 相続人情報を明らかにする

- 財産の種類、価額、所在を明記する

- 分割方法や分割割合を明確にする

- 相続人以外に財産を譲る場合、「遺贈する」と記載

- 不測の事態に備え、自分より先に死亡した人については「相続しない」ことを明記する

- 遺言内容を実現する遺言執行者を指定する

- 作成年月日、氏名、押印をする

- 作成後、相続人に発見してもらえるよう工夫する

遺言書の詳しい作成方法は、「遺言書の種類、メリット、注意点を解説」をご覧ください。

③遺言書を作成する際の注意点

遺言書を作成するには、法律に定められた要件を満たさなければ無効になるおそれがあります。また、記載しそびれた財産については、都度すべての相続人による遺産分割協議を行う必要があります。

そのため、あらかじめ遺言書が備えるべき要件を確認し、慎重に進めましょう。また、必要に応じ、相続専門の弁護士や税理士、司法書士、行政書士までご相談ください。

2.財産の生前贈与

生前贈与とは、贈与者が生きているうちに、一部の財産を他人に譲渡することをいいます。ここで贈与される財産は、相続ではなく贈与の対象として扱われ、贈与税がかかる場合があります。ただし、一定期間内に行われた贈与については、相続時に相続財産に持ち戻される可能性がある点にも注意しましょう。

①贈与税

贈与税とは、一定額を超える贈与に対し課せられる税金です。贈与税率は、対象となる財産額が多いほど高くなりますが、非課税枠が設けられており、毎年110万円までです。

また、贈与の目的や関係性に応じ、特例も設けられています。詳しくは「生前贈与の非課税枠、注意点を解説」の記事をご覧ください。

3.信託の活用

信託とは、一定の財産を信託用に分け、信頼する相手に管理・運営を任せる仕組みです。生前に信託契約を結ぶことで、相続発生後の遺産分割がスムーズになることが期待されます。

①信託のメリット

信託を活用するメリットは、信託財産について、遺産分割の対象から外せることです。そのため、財産の使い道が明確、かつ、承継したい相手が特定できている場合には、遺留分や相続分等を気にせず、生前のうちに渡すことができます。

②信託のデメリット

信託制度は、他の生前対策に比べると自由度が高く、歴史が浅いことから、専門的な知識が求められます。法律や財産管理に関し、ご自身の知識に不安がある場合には、信託契約を検討する時点で専門家までご相談いただけるとより安心して進められるかと思います。

4.生命保険の活用

生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を特定の相続人にすることで、相続税の負担軽減に役立つことがあります。特に配偶者や子を設定しておくと、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。

相続税の納付は、基本的に現金で一括払いです。しかし、遺産に含まれる不動産について、相続税の計算は固定資産税評価証明書をもとに行われます。万が一、遺産の大部分を不動産が占めているケースでは、実家などの不動産を相続しても、相続税を支払う現金が用意できず、自宅や土地を売らなければならなくなるおそれがあります。

このような事態を回避する手段として、生命保険を大いに活用しましょう。

5.不動産の活用

財産に不動産が含まれる場合、生前贈与する選択肢もあります。贈与の際は一度にすべてではなく、いくつかに分割し、計画的に贈与することで相続税の評価額を抑えることができます。

生前対策の注意点

相続の生前対策は大切ですが、以下の点に注意しながら進めましょう。

過剰な生前贈与

生前贈与は、相続税対策に有効な手段ではありますが、贈与後において、贈与者の生活に支障がでないよう注意しましょう。また、贈与を受けた側が予期せぬ支払いを負うおそれもありますので、贈与税の支払能力を確認してから行う必要があります。

税の最新情報を確認する

税制は頻繁に変更が繰り返され、特に贈与税や相続税については改正も多いです。そのため、常に最新の制度を把握しなければ、思わぬ税負担に泣きを見る可能性があります。生前対策を講じる際は、できる限り税理士等の専門家に相談し、適切な手段を選びましょう。

また、相続税対策に関し、後に制度が変更されるリスクもあります。ですので、あまり目先の利益に囚われるのではなく、中長期的な視点をもち、タイミングや金額、種類について検討を重ねましょう。

相続対策でも避けられないリスク

財産評価について、その評価方法や価額が不正確な場合には、相続税や贈与税の算出に影響を及ぼします。不動産のほかにも、株式や有価証券等を保有している場合には、価格が変動することも踏まえ、最新の情報をもとに正確に評価しなければなりません。

それから、遺言書の作成を推奨していますが、作成方法や内容により無効となるリスクを負っています。たとえば、遺言書が備えるべき要件を備えていなければ、その遺言書は無効の扱いとなり、法定相続分による分割になる、または遺族間でのトラブルを招く可能性もあります。

これらを踏まえ、生前対策を講じる際には一度専門家への相談をお勧めしたいと思います。ご自身の資産について他人に打ち明けることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、意図せぬ遺産分割を避けるには大切なプロセスだと思います。

生前対策の専門家

相続の生前対策を行う際、以下の専門家に相談することができます。

1.弁護士

相続専門の弁護士に相談する場合、遺言書の作成から相続人同士の争いについてまで、幅広く対応してもらえるでしょう。特に調停や裁判などのプロですので、どういったリスクが潜んでいるのか、遺言書のリーガルチェックをお願いすることも可能です。

2.税理士

弁護士に相談する場合、相続税や贈与税の計算、節税対策についてアドバイスを得ることができます。税理士は税のプロフェッショナルですので、日常では知りえない対策や、正確な評価方法を熟知しており、非常に頼もしい専門家です。

3.司法書士

司法書士は、不動産登記に関する専門家です。そのため、資産に不動産が含まれる場合には、現在の権利関係の確認や遺言書の作成についても相談することができます。

4.行政書士

行政書士は、相続手続き全般を行うことができます。財産目録の作成や相続人調査、遺産分割協議書の作成のほか、分割協議後の名義変更手続き等をお手伝いすることが可能で、相続においてトラブルとなりがちなケースを把握しています。そのため、遺言書の文案作成や、信託契約についてのご相談がお勧めです。

専門家選びのポイント

相談先を選ぶ際は、以下のポイントを意識しましょう。

- 信頼性と実績

- 相続に関する専門性

- 費用の明確化

- コミュニケーションスキル

①信頼性と実績

相談先が信頼できるかどうかをはかるには、実績を調べるのが近道です。口コミや実際に利用した人に話を聴けると効果的です。その他、公式サイト等に実績を掲載されている事務所もありますので、これらを確認しておくといくらか安心かと思います。

②相続に関する専門性

一般の方が専門性をはかるのは難しいかと思いますが、看板に「相続専門」と書かれている場合には、ある程度の知識はあると考えて差し支えないでしょう。

③費用の明確化

相談の際、相談そのもののほか、依頼した場合にどれくらいの金額が必要かを明示してくれる事務所を選びましょう。心配な場合には、複数個所から見積もりをとることをお勧めします。

④コミュニケーションスキル

相続に関する対策を講じるのは、相談者に寄り添うスキルが不可欠です。分かり切った正論ばかりを投げかけられても、おそらく困ったり、がっかりされるのではないでしょうか。そのため、問い合わせ時の反応や、実際に相談をしてみたときの感覚を大切にしてほしいと思います。

おわりに

相続対策は、家族や遺族の未来を守るために非常に重要なステップです。生前対策を講じることで、相続税の負担を軽減し、遺産分割時のトラブルを避けることができます。遺言書の作成や生前贈与、信託の活用など、様々な方法があるため、早い段階で専門家と相談し、自分にとって最適な対策を選ぶことが大切です。

また、相続の問題は一度決めたら終わりではなく、定期的に見直すことも必要です。税制や法律は頻繁に変わるため、最新の情報をもとに適切に対応していくことが求められます。信頼できる専門家と連携し、安心して相続を迎えられるよう準備を進めていきましょう。

相続の生前対策は、事前にしっかりと計画を立てることで、残された家族に負担をかけず、円満な相続を実現するための大切な取り組みです。今からでも遅くはありません。まずは一歩踏み出して、専門家に相談してみてください。